L’area urbana di Saint Louis contiene gli stessi abitanti di Bari. Ferguson, in provincia di Saint Louis, la metà di Bitonto. Le sue vie sono quelle industriali dei sobborghi americani, fatte con lo stampino nell’epoca della riproducibilità tecnica e dell’alienazione suburbana. Sono per lo più deserte, anonime e identiche in ogni parte degli Stati Uniti come nei film di Jarmush. Due ragazzi passano per strada e, semplicemente passando, infrangono la legge. I due sono colpevoli di «passeggiare male», di farlo al di là delle regole. Almeno a livello giuridico, in America le parole contano parecchio: «jaywalking» è camminare senza rispettare le norme stradali. In un posto come Bitonto sarebbe difficile da spiegare.

Due proposizioni: un’auto della polizia si accosta; poco prima c’è stato un furto di cigarillos nel consueto convenience store dell’ennesima strada di Ferguson. Entrambe sono vere ma se cerchiamo un nesso di causa fra le due le cose si fanno più complicate, sfumate e incerte. Nell’ultima dichiarazione di Wilson, il poliziotto ventottenne dentro quell’auto accostata, rimarrà jaywalking il vero reato. Altra proposizione: i due ragazzi in questione sono americani, e neri. L’auto si ferma, c’è un alterco (altercation) e due spari all’interno della vettura. Passano centoventi secondi. Uno dei due ragazzi, Mike Brown, non è più un ragazzo ma un cadavere steso a terra a pochi metri dall’auto con nove colpi su dodici incisi nella carne. L’altro ragazzo singhiozza e guaisce con le mani sulle orecchie dietro una vettura lì accanto. Wilson invece è già innocente: non c’è evidenza (evidence) che non fosse in pericolo, cioè che non potesse credere, e travisare, di essere in pericolo. Le parole sono importanti, dopotutto. Mike Brown, diciannovenne nero e americano, era disarmato. «Hands up, don’t shoot!» si grida a Ferguson.

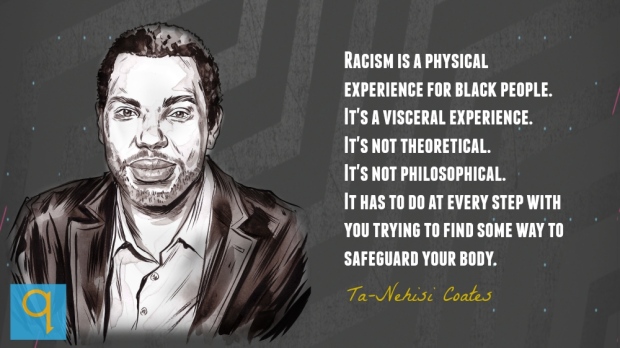

Vivo, morto. Ecco un’altra evidenza, cartesianamente ancor più chiara e distinta. L’espropriazione della vita e la difesa di un corpo di fatto indifendibile. L’eterna minaccia e la svalutazione dell’esistenza davanti alla coscienza è come un battesimo per il nero americano. La vicenda di Mike Brown fa notizia in televisione e Samori è costretto alla tipica epifania alla Dodici anni schiavo. La sua vita semplicemente non gli appartiene, decide di ritirarsi in camera sua non si sa bene a far cosa; a riflettere o a lasciarsi andare a timori e tremori ben oltre le consuete crisi adolescenziali. È il figlio di Ta-Nehisi Coates, che lo guarda scappare come dal mirino di un cecchino, verso il piano di sopra. Decide di dedicargli una lettera di 192 pagine, Tra me e il mondo, brillantissimo flusso di coscienza di uno scrittore quarantenne nero-americano giunto suo malgrado nell’epoca di Obama (National Book Award e Pen Award, pubblicato in Italia da Codice per la traduzione di Chiara Stangalino). Se ci si chiedeva dove fosse finita la coscienza nera, se si fosse smarrita negli ultimi anni, eccola qua: Between the world and me.

Da una lettera al figlio ci si potrebbe aspettare una paternale, un calibrato gioco di mezze verità, o addirittura di illusioni e bugie bianche. Non è così. Tra me e il mondo è un dialogo schietto come la prima sigaretta fumata assieme, da uomo a uomo, da brother a brother – e non è per nulla scontato che proprio la figura del padre debba a tal punto venir meno. In parte il compito di Ta-Nehisi è di ribadire una storia che non si vorrebbe dover ribadire, in parte no, perché un presidente nero, se non cambia le cose fino in fondo, cambia le cose completamente. Sul piano storico l’ineguaglianza sociale è ancora un fatto e gli episodi di abuso di potere, fino all’omicidio, raccontano un sistema su cui è necessario far luce con strumenti nuovi. Non è più l’epoca della battaglia sui diritti, anzi in parte è il suo dichiarato fallimento. Niente più Rosa Parks né reverendo King, perché la giurisprudenza, la giurisdizione, non arrivano dove servirebbe; non in quei luoghi in cui vige «un’irrazionalità bruta e nuda, ma in cui si manifesta la verità», dove il potere ha la mano sul grilletto, ai margini del visibile. E come a Ferguson si tratta appunto di mostrare, cioè di rendere centro proprio quella periferia: Trayvon Martin, Jordan Davis, John Crawford, Kajieme Powell. Se i ragazzi continuano a cadere, l’unico diritto rimasto in piedi, in quei luoghi e quindi ovunque, è il diritto al razzismo del Sogno americano – con la S maiuscola, come viene giustamente stigmatizzato nella pastorale di Coates.

D’altronde, come affermato da numerosi leader della coscienza nera più o meno allo stesso modo, di essere neri ci si accorge, cioè neri non si è, ma si diventa. Che significa? Il punto è splendidamente foucaultiano: non è questione di pelle, si tratta di sentire il proprio corpo in pericolo, il ruolo della propria vita messa a nudo in un sistema di controllo che si scopre dover passare, strisciando, fra le maglie del sistema scolastico, della polizia, di un’urbanizzazione fatta a scompartimenti.

Lo splendido lascito del libro, del resto, sta nell’idea che una vera presa di coscienza derivi in realtà da un’esperienza tutta corporale. Un non-senso alla Jan Patočka, una vertigine della ragione percepita sulla pelle, che starebbe a fondamento di tutto l’universo culturale partorito dalla comunità, dalla nation afro-americana secondo una categoria di inscindibile appartenenza. Che si tratti dei famosi speeches o di ballare, è sempre carne nell’accezione del dominato, a trecentosessanta gradi. Dal ritmo sincopato del Jazz ai Gospel, dal linguaggio del corpo nei ghetti alle mani a mo’ di pistola dei Wu Tang Clan, dai ganci di Muhammad Alì alle punch lines negli stand-up comedy di Richard Pryor. Un linguaggio che un autore brillante e iper-cervellotico come David Foster Wallace, non a caso, non è stato in grado di comprendere a pieno, riuscendo a evidenziare nel rap solo un’appartenenza già sempre capitalistica e mai quel nucleo originario capace d’indicare la rivolta. Una rivolta del corpo, appunto, nonostante l’insistenza sul testo.

Dall’individuazione di quel nucleo di nervi e fibre scaturisce però anche una lezione di sincerità e d’apertura spirituale. L’aggressività, lo swing dei giocatori di Basket, il machismo di Kevin Garnett, fanno tutt’uno con il terrore, l’angoscia e il panico della perdita. Ta-Nehisi cresce a cinghiate e ringrazia la tradizione, poi si vergogna per non aver amato abbastanza il figlio e trema di paura di fronte alla pattuglia che lo ferma durante gli anni universitari – quella dello stesso distretto in cui era morto Prince Jones, compagno di studi e rivale in amore all’Howard University, l’università di Zora Neale Hurston, Toni Morrison e Amiri Baraka, quella che sembrava l’unico nido sicuro, «la Mecca». Il lettore ritrova il medesimo panico, in fondo, dell’autobiografia di Malcolm X: il giovane Little ha difficoltà a inginocchiarsi di fronte ad Allah, non ci riesce per mesi perché non gli è dato abbandonarsi alla trascendenza in un gesto di fede, e fiducia assoluta, verso l’altro più altro da sé. Il corpo del nero americano fin dall’infanzia non conosce la possibilità di esporsi, neanche ai propri genitori. Quando Malcolm ci riesce, alla fine si mette a piangere come un bambino. Coates da parte sua concede una tregua al corpo del figlio e si cruccia per non esser riuscito a dare di più. Ma perché gli è necessario essere bravo il doppio dei ragazzi bianchi? Anche quel tradizionale stimolo d’orgoglio, black and proud come gridava forte James Brown, è vagliato alla luce di una critica spietata e definitiva.

Lo spirito dell’autocoscienza nera, evidentemente, aveva bisogno di un ulteriore passo in avanti, un’ulteriore moto di maturità di cui dovremmo farci carico proprio noi europei. La lezione è contro ogni bramosia per il potere, contro ogni elevazione a nazione e contro ogni mitizzazione sognante:

«Lo scrittore, che era ciò che volevo diventare, deve stare in guardia da qualsiasi Sogno e da qualsiasi nazione, persino dalla sua. Anzi, forse soprattutto da questa, più che dalle altre, precisamente perché è la sua».

È incredibile, è ingiusto, è ipocrita, ma quattrocento anni di schiavitù americana, di soprusi e di catene, di stupri sistematici e frustate non creano una genealogia dei giusti, non riscrivono una storia degli onesti su base razziale. Non c’è «nobiltà nel fallire, nell’essere imprigionato, nel vivere da oppresso» se non se ne coglie il nesso – qui è importante fare attenzione – dal punto di vista politico; se non si è pronti ad assumersi delle responsabilità per il cambiamento, individuando i veri meccanismi di potere da scardinare. Il sottoscritto ascolta musica rap dal liceo e senza percepire particolari incongruenze nel fatto di essere italiano e bianco, non c’è alcuna estraneità culturale. Coates legge Ralph Wiley e capisce, allo stesso modo, che «Tolstoj è il Tolstoj degli zulu» e che quanto di comunicabile, come tale, è patrimonio di un’umanità indivisa e senza tribù. Riprodurre divisioni culturali, evidentemente, significa riprodurre divisioni razziali mascherate; assumere su di sé quella stessa divisione, comprendendone le ragioni a partire dal corpo, significa invece capovolgerle.

La one-drop rule – basta una goccia di sangue impuro – in questo senso non va tanto contrastata in negativo quanto più abbracciata e, solo così, ribaltata davvero. Una goccia di sangue ci fa tutti neri, tutti bianchi e tutti impuri, riconoscendo e facendo propria l’ingiustizia sociale, smascherando quel sapere-potere che fa del razzismo uno strumento di dominio sotterraneo, ma profondamente insito al sistema americano e occidentale in generale. Il problema non sta nella pelle, non abbiamo bisogno di mischiarci l’un l’altro finché non saremmo tutti beige – i neri (e i bianchi) sono già meticci. Il problema sta nel riconoscere le forme dello sfruttamento. Basta andare a Petersburg dove fra bandiere sudiste la fine della schiavitù viene spiegata «come se la fine della Confederazione avesse segnato l’inizio di una tragedia», perché i corpi degli schiavi rubati «valevano quattro miliardi di dollari, ovvero più dell’intera industria americana». Rendere palesi i nessi con cui il razzismo si fa sistema, nelle pieghe più o meno celate della stessa quotidianità.

Anche qui, allora, ci si pone di fronte a un compito ipocrita, necessario da riconoscere come tale quanto impossibile da evitare. Se dal corpo, dalla vertigine e dall’angoscia del nero americano deriva o può derivare una vera coscienza politica, la possibilità di smascherare, vivendole, le vere dinamiche del potere e del denaro, allora bisognerà in qualche modo fare propria sul corpo quella stessa vertigine. E se in passato autori come Baldwin, Himes e Wright hanno tessuto assieme a Malcolm X le lodi d’Europa e della Francia in particolare – battendo il cammino ripercorso poi dallo stesso Coates – dovrebbero far riflettere, e non poco, certi inviti alla cautela che ci toccano più da vicino:

«Ricordati che io e te siamo fratelli, figli di uno stupro transatlantico. Ricordati della coscienza più ampia che ne deriva. Ricordati che questa coscienza non potrà mai in ultimo essere di tipo razziale; deve essere cosmica. Ricordati dei rom che vedi mendicare per strada, con i figli in braccio, e le parole velenose che devono subire. Ricordati del tassista algerino, di come parlava apertamente del suo odio per Parigi, prima di voltarsi per guardare me e tua madre e dirci che dobbiamo essere uniti sotto le insegne dell’Africa».

Nell’epoca di Lampedusa e di Calais, di Lesbo e Idomeni, l’incipit più ricorrente, come negli Stati Uniti, è «Io non sono razzista». Ma chi sarebbe pronto a dichiararsi razzista nelle intenzioni? Di fronte a se stesso e al proprio giudizio? Niente è più deresponsabilizzante della «responsabilità personale» in un sistema «sostenuto da un’irresponsabilità criminale». Coates tenta un’altra via: «Lasciamo stare le intenzioni. Ciò che le istituzioni “intendono” per voi è secondario. Il nostro mondo è fisico. Impara a giocare in difesa, ignora la testa e tieni d’occhio il corpo».

Buy Buy Hibiki Japanese Harmony Ryusui-Hyakka Limited Edition 2021 for sale

Buy Hakushu 25 Year Old Online for sale</a

Buy Hibiki 17 Year Old Kacho Fugetsu Limited Edition for sale</a

Buy Hibiki 30 Kacho Fugetsu – Limited Edition online for sale

Buy BUY HIBIKI 30 YEARS OLD for sale

Buy Hibiki Japanese Harmony Ryusui-Hyakka Limited Edition 2021 for sale

Buy Macallan Classic Cut – 2022 Edition for sale

Buy Buy Macallan Classic Cut – 2022 Edition for sale

Buy Macallan Distil Your World Mexico for sale

Buy Macallan Distil Your World New York Limited Edition for sale

Buy Macallan Edition No. 2 for sale

Buy Macallan Edition No. 5 for sale

Buy Macallan Enigma for sale

Buy Macallan Folio 1 for sale

Buy Macallan Folio 2 for sale

Buy Macallan Folio 5 for sale

Buy Macallan Folio 6 for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release Decade III for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release, Decade I for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release, Decade II for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release, Decade IV for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release, Decade V for sale

Buy Macallan James Bond 60th Anniversary Release, Decade VI for sale

Buy Macallan Lumina for sale

Buy Macallan M for sale

Buy Macallan M Copper, 2022 Release sale

Buy Macallan M, 2022 Release for sale

Buy Macallan Quest for sale

Buy Macallan Rare Cask, 2022 Release for sale

Buy Macallan Sherry Oak 25 Years Old, 2019 Releaser sale

Buy Macallan Terra for sale

Buy Suntory Hibiki 21 Year Old Mount Fuji Limited Edition for sale

Buy Suntory Hibiki Gold Cap Online for sale

Buy The Macallan Genesis Online for sale

Buy Yamazaki 25 Year Old Online for sale

Buy Yamazaki 35 Year Old for sale

Buy Yamazaki Mizunara 2011 Online for sale

Buy Yamazaki Mizunara Japanese Oak Cask 18 Year Old Online for sale

Buy Yamazaki Puncheon Online for sale

Buy Double Cask 12 Years Old for sale

Buy Double Cask 15 Years Old for sale

Buy Double Cask 18 Years Old for sale

Buy Hibiki 35 Year Old Arita Kutani 2017 Ceramic Decanter for sale

Buy Macallan 18 Year Old Sherry Oak

Compare for sale

Buy Macallan Harmony Collection Intense Arabica for sale

Buy Macallan M Black, 2022 Release for sale

BuyThe Best Hibiki 21 Year Old Mount Fuji 1st Release Online for sale

Buy The Macallan M for sale

Buy The Best Macallan Classic Cut – 2017 Release for sale

Buy HIBIKI 35 YEARS OLD, ARITA TAKUMI CERAMIC DECANTER 2017, LIMITED EDITION, for sale

Buy M Black, 2019 Release for sale

Buy Macallan 10 Year Old Speaker Martin’s for sale

Buy Macallan 10 Year Old Speaker Martin’s for sale

Buy Macallan 1861 Replica for sale

Buy Macallan 1950 Bot.2009 Speymalt Gordon & Macphail for sale

BuyMacallan 1979 18 Year Old Bot.1997 Gran Reserva for sale

Buy Macallan 1996 The Skyline Annie Leibovitz for sale

Buy Macallan 25 Year Old Sherry Oak 2018 – Collectable Whisky for sale

Buy Macallan 30 Year Old Fine Oak for sale

BuyMacallan 50 Year Old Red Collection for sale

BuyMacallan 60 Year Old Red Collection for sale

Buy Macallan Classic Cut – 2019 Edition for sale

Buy Macallan Classic Cut – 2019 Edition (Copy) for sale

BuyMacallan Concept Number 1) for sale

Buy Macallan Diamond Jubilee for sale

Buy Macallan Distil Your World New York Limited Edition for sale

BuyMacallan Double Cask 30 Years Old for sale

BuyMacallan Double Cask Gold for sale

BuyMacallan Edition No. 1for sale

Buy Macallan Estate Reserve 1824 for sale

Buy Macallan Harmony Collection Rich Cacao for sale

BuyMacallan Harmony Green Meadow for sale

Buy Macallan Magnum Edition 7th for sale

BuyMacallan No.6 Decanter for sale

Buy Macallan Private Eye Online for sale

Buy Macallan Rare Cask Black for sale

Buy Macallan Rare Cask Black for sale

BuyMacallan Sherry Oak 18 Years Old for sale

BuyMacallan The Archival Series – Folio 3 for sale

Buy Macallan The Archival Series – Folio 5 for sale

Buy Macallan The Harmony Collection – Amber Meadow for sale

Buy Online Store Sherry Oak for sale

Buy Macallan A Night On Earth In Scotlandfor sale

Buy Macallan Harmony Collection Fine Cacao for sale

Buy Yamazaki 18 Year Old Limited Edition Online for sale

Buy Yamazaki Mizunara 18 Year Old 2017 Release for sale

Buy Suntory Hibiki 21 Year Old Kacho Fugetsu Limited Edition for sale

Buy The Hibiki 17-Year-Old Kacho Fugetsu Limited Edition for sale

Buy The Macallan Rare Cask for sale

Buy Macallan Rare Cask for sale

Buy The Macallan Rare Cask Whisky for sale

Buy The Macallan Folio 4 for sale

Buy The Macallan In Lalique 65 Years Old for sale

Buy The Macallan Lumina for sale

Buy The Macallan Red Collection 40 Years Old for sale

Buy The Macallan Red Collection 50 Years Old for sale

Buy The Macallan Red Collection 60 Years Old for sale

Buy The Macallan Red Collection 71 Years Old for sale

Buy The Macallan Red Collection 74 Years Old for sale

Buy The Macallan Red Collection 78 Years Old for sale

Buy Triple Cask Matured 12 Years Old for sale

Buy Triple Cask Matured 15 Years Old for sale

Buy Triple Cask Matured 18 Years Old for sale

Buy Yamazaki Mizunara 2011 Online for sale

Buy The Macallan Exceptional Single CaskYamazaki Mizunara 2011 Online for sale

Buy The Macallan Estate for sale

Buy The Macallan Edition Series for sale

Buy The Macallan Edition No. 4 for sale

Buy The Macallan Classic Cut – 2023 Edition for sale

Buy The Macallan Classic Cut – 2021 Edition for sale

Buy The Macallan Classic Cut – 2020 Edition for sale

Buy The Macallan 52 Year Old (2018 Release) for sale

Aile Hekimi Malzemeleri, Diş Hekimi Malzemeleri, Veteriner Hekimi Malzemeleri ve OSGB Malzemeleri En Cazip Fiyatlarla

Be happier, extra imaginative, as well as much more productive!

At this time I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming over

again to read more news.

Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,

it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads

up! Other then that, very good blog!

Pretty! This has been an extremely wonderful article.

Thank you for supplying this info.