Non saprei dire da quando, ma mi pare che le malattie infettive e i virus abbiano sempre esercitato un fascino immenso su di me. Con la sola scusa che si parlasse di epidemie o contagi ho guardato decine di tonnare e carneficine nei film horror di serie b. No, forse non solo per quello. Magari anche per un certo gusto per il grandguignol. Ma 28 giorni dopo o La città verrà distrutta all’alba (l’originale di Romero) funzionavano e funzionano su di me anche (o quasi) senza budella e litrate di sangue.

L’anno scorso, nei miei zigzaganti percorsi di lettura, mi sono imbattuto in Spillover di David Quammen (traduzione di Luigi Civalleri, Adelphi), autore che altrove ha preso cantonate mostruose (leggi il suo libro su Darwin, in cui il naturalista inglese passa per ostaggio di una moglie religiosissima), ma al quale riconosco una capacità di divulgazione non comune e una penna felicissima. Ecco, quel libro mi ha acceso di un fuoco (non) sacro per la virologia, l’epidemiologia e le zoonosi, quelle malattie che transitando attraverso un ospite serbatoio – come se salissero a bordo di un altro animale per avere un passaggio – arrivano dagli animali agli umani, ricordandoci continuamente la nostra contiguità con il resto del regno naturale (piante incluse: siamo imparentati anche coi cavolfiori e giova sempre ricordarlo).

Quammen si imbarca in avventurose spedizioni scientifiche nelle zone incontaminate dalla presenza umana dell’Africa centrale, visita gli epicentri del contagio da virus Hendra o dall’aviaria, parla coi sopravvissuti all’Ebola e traccia una storia affascinante dell’Aids che parte perlomeno dall’inizio del Novecento. Riesce a rendere avvincente e narrativa una cosa che di norma affascina solo specialisti e curiosi. La sua tesi, ridotta all’osso, è persino banale nella sua nitidezza: a causare le pandemie siamo noi, gli esseri umani.

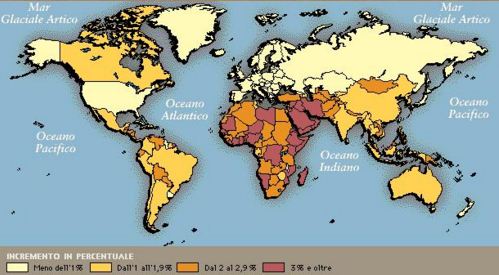

Siamo quello che in ecologia si chiama outbreak: siamo cresciuti troppo e troppo in fretta. Occupiamo uno spazio abnorme e ne sottraiamo continuamente alle altre specie che reggono il pericolante equilibrio naturale. Abbiamo adottato una serie di comportamenti che favoriscono la possibilità di successo per un patogeno:

Abbiamo aumentato il nostro numero fino a sette miliardi e più, arriveremo a nove miliardi prima che si intraveda un appiattimento della curva di crescita. Viviamo in città superaffollate. Abbiamo violato, e continuiamo a farlo, le ultime grandi foreste e altri ecosistemi del pianeta, distruggendo l’ambiente e le comunità che vi abitavano. A colpi di sega e ascia, ci siamo fatti strada in Congo, in Amazzonia, nel Borneo, in Madagascar, in Nuova Guinea e nell’Australia nordorientale. Facciamo terra bruciata, in modo letterale e metaforico. Uccidiamo e mangiamo gli animali di questi ambienti. Ci installiamo al posto loro, fondiamo villaggi, campi di lavoro, città, industrie estrattive, metropoli. Esportiamo i nostri animali domestici, che rimpiazzano gli erbivori nativi. Facciamo moltiplicare il bestiame allo stesso ritmo con cui ci siamo moltiplicati noi, allevandolo in modo intensivo in luoghi dove confiniamo migliaia di bovini, suini, polli, anatre, pecore e capre – e anche centinaia di ratti del bambù e zibetti. In tali condizioni è facile che gli animali domestici e semidomestici siano esposti a patogeni provenienti dall’esterno (come accade quando i pipistrelli si posano sopra le porcilaie) e si contagino tra di loro. In tali condizioni i patogeni hanno molte opportunità di evolvere e assumere nuove forme capaci di infettare gli esseri umani tanto quanto le mucche o le anatre. Molti di questi animali li bombardiamo con dosi profilattiche di antibiotici e di altri farmaci, non per curarli ma per farli aumentare di peso e tenerli in salute il minimo indispensabile per arrivare vivi al momento del macello, tanto da generare profitti. In questo modo favoriamo l’evoluzione di ceppi batterici resistenti. Importiamo ed esportiamo animali domestici vivi, per lunghe distanze e a grande velocità. Lo stesso avviene per certi animali selvatici usati in laboratorio, come i primati, o tenuti come esotici compagni. Commerciamo in pelli, contrabbandiamo carne e piante, che in certi casi portano dentro invisibili passeggeri patogeni. Viaggiamo in continuazione, spostandoci da un continente all’altro ancora più in fretta di quanto faccia il bestiame. Dormiamo in alberghi dove magari qualcuno prima di noi ha starnutito e vomitato. Mangiamo in ristoranti dove magari il cuoco ha macellato un porcospino prima di pulire i nostri frutti di mare. Visitiamo templi pieni di scimmie in Asia, mercati in India, paesini pittoreschi in Sudamerica, siti archeologici polverosi in Nuovo Messico, fattorie nei Paesi Bassi, grotte piene di pipistrelli in Africa orientale, ippodromi in Australia – e ovunque respiriamo la stessa aria, diamo da mangiare agli animali, tocchiamo tutto, diamo la mano ai simpatici abitanti del luogo. Poi risaliamo su un bell’aeroplano e torniamo a casa. Siamo punti da zanzare e zecche. Cambiamo il clima del globo con le nostre emissioni di anidride carbonica e spostiamo le latitudini a cui le suddette zanzare e zecche vivono. Siamo tentazioni irresistibili per i microbi più intraprendenti, perché i nostri corpi sono tanti e sono ovunque.

Per meglio definire e per dare una misura dell’impatto che l’umanità, a partire dalla rivoluzione industriale, sta avendo sull’ambiente, alcuni geologi, biologi e chimici a partire dagli anni Ottanta hanno affermato che si è aperta una nuova era geologica. Non siamo più nell’Olocene, l’era successiva allo scioglimento dei ghiacci iniziata circa 11700 anni fa, ma siamo entrati nell’Antropocene, l’era dell’uomo, l’era in cui homo sapiens e le sue attività sono la principale causa delle modifiche climatiche, geologiche e biologiche (Paul J. Crutzen Benvenuti nell’Antropocene!, a cura di Andrea Parlangeli, Mondadori).

Un altro libro che ho per le mani in questi giorni è quello dal titolo non esattamente beneaugurante di Alan Weisman: Conto alla rovescia (traduzione di Alessandra Montrucchio, Einaudi Stile Libero). Weisman si fa una domanda semplice: se la popolazione mondiale continua a crescere al ritmo di un milione di persone ogni quattro giorni e mezzo, se secondo le stime delle Nazioni Unite nel 2050 arriveremo a dieci miliardi di persone, per quanto ci potrà essere ancora vita sulla Terra?

Si tratta di una riflessione matematica ineludibile: continuiamo ad aumentare sempre più in uno spazio che invece non aumenta.

La Terra ha un sorprendente potere di rigenerarsi e ci metterebbe relativamente poco a riprendersi dai danni che le abbiamo causato, questo Weisman ce l’aveva già detto con l’esperimento mentale di Il Mondo senza di noi (traduzione di Norman Gobetti, Einaudi Stile Libero) in cui immaginava come avrebbe reagito alla nostra scomparsa la natura. E non si tratta certo di un’ipotesi peregrina: il fenomeno più naturale che si possa immaginare è l’estinzione, se si considera che il 99,9% di tutte le specie esistite oggi sono estinte.

Un’altra domanda scomoda e inaggirabile che si fa Weisman è: poniamo che un domani si riescano a debellare malattie che oggi falcidiano vite, come l’AIDS o la malaria – la sola malaria uccide un bambino ogni trenta secondi -, queste vittorie mediche che impatto demografico avrebbero? Ovviamente, va da sé, che è inaccettabile opporsi all’eradicazione della malaria in nome del controllo demografico. Ma bisogna porsi il problema dell’impatto ecologico che i nostri numeri hanno sul pianeta che ci ospita.

Del resto: «al momento, non esiste un vaccino contro l’estinzione».

La pandemia del momento, non credo ci siano dubbi, è lo Zika. Anche se per la verità è apparso per la prima volta in Uganda nel 1947. Questo virus è stato collegato allo sviluppo della sindrome di Guillain-Barrè (una condizione di paralisi nervosa) e soprattutto a un preoccupante incremento delle nascite di bambini microcefali (un raro difetto congenito che comporta una malformazione e un ridotto sviluppo del cranio e del cervello), il che ha portato alcuni ministeri della salute dei paesi latinoamericani più coinvolti a adottare delle misure drastiche di pianificazione familiare o, se preferite, di controllo delle nascite che sono proprio l’argomento del libro di Weisman.

Lo Zika non sembra dare grandi sintomi quando viene contratto: nella maggior parte dei casi chi viene punto dalle zanzare del genere Aedes aegypti, il vettore originario del virus, o dalle zanzare tigri, comuni anche da noi, non se ne accorge nemmeno se non per qualche lineetta di febbre. Ancora non sappiamo quale sia l’ospite serbatoio, ossia l’animale che dà il passaggio al virus, ma con ogni probabilità si tratta di una scimmia africana. Come abbia raggiunto il Sudamerica è un altro oggetto di congetture. Intanto però anche in Italia cominciano a registrarsi i primi casi: dieci sinora.

Proprio lo Zika mi ha fatto tornare in mente un racconto di J.G. Ballard. In tutti i racconti dell’autore nato a Shanghai c’è un’invenzione: lo sfondo, il contesto, è sempre un elemento fondamentale e ci troviamo spesso catapultati in medias res tra aviatori disillusi, paesaggi spettrali battuti da un sole cocente, una Costa Brava surreale e le perversioni sessuali sublimate dei suoi personaggi stralunati. Nei racconti dell’autore inglese, l’influenza della lettura dei sogni psicanalitica e della pittura surrealista traluce dalle atmosfere oniriche e dagli scenari distopici e quasi dechirichiani.

In Volo radente (Tutti i racconti 1969-1992, traduzione di Luca Briasco, Fanucci) ci troviamo tra i reduci di una crisi demografica: l’umanità si è ridotta a 200-150.000 esemplari per via di una strana malattia che fa partorire alle donne dei feti deformi. Il tasso di nascite normali è di una su mille, ma al tempo stesso «per un infelice paradosso, non si era verificato nessun calo di fertilità». Anzi, il ritmo delle nascite era addirittura aumentato.

Nel racconto siamo con Forrester e Judith, che in un paesaggio abbandonato dalla vita aspettano che la vita sbocci dal ventre di lei, con la paura e l’apprensione strisciante che si tratti dell’ennesimo scacco. Cornice di quest’attesa sono le ramblas lunari, i night e gli alberghi deserti: tristi organi vestigiali che ricordano un’età di turismo e prosperità ormai scomparsa. A distrarre Forrester è un imperativo biologico pulsante: ha intravisto un’altra donna, più giovane di Judith, e sente Gould – un altro aviatore che sta svernando lì e non perde occasione di esibirsi in voli rischiosi come un uccello che mostra le sue piume variopinte o che canta a squarciagola durante un corteggiamento – come una minaccia alle sue chance riproduttive, improvvisamente ritornate a essere il punto nodale attraverso cui si definiscono tutte le relazioni tra gli esseri umani. Ammesso che abbiano mai smesso di esserlo.

Tutto il racconto si gioca su quest’attesa del risultato di un’amniocentesi, attesa drammatica e terribile di per sé, eppure scacciata via dai protagonisti quasi come un afterthought. Che è un po’ come trattiamo generalmente tutti i problemi legati al nostro impatto ecologico. Come se non si potesse opporre nulla se non una serena rassegnazione a questo nostro andare a lunghe falcate verso l’apocalisse.

Quammen nel suo Spillover indica i comportamenti umani come una possibile chiave di volta per ridurre i rischi di epidemie di nuove zoonosi. Senza reagire istericamente, dovremmo difatti renderci conto che non si tratta di castighi dal cielo, ma di conseguenze delle nostre azioni e che modificando il nostro approccio potremmo ottenere dei risultati circoscrivendo i pericoli.

La soluzione di Weisman è collimante con quella abbozzata da Quammen: a dispetto del titolo Conto alla rovescia, possiamo allungare questo final countdown adottando il modello della decrescita. Con un’immagine malthusiana, Weisman ci dice che il mondo è una mensa che non riesce a dar da mangiare a tutti, o meglio un’azienda che si è gonfiata oltre i suoi mezzi e non riesce a garantire a tutti la giusta retribuzione. Che ci piaccia o no dovremo diminuire in numero e in consumi. Tutto sta a decidere come farlo, se di nostra spontanea volontà o se delegare il compito a una natura messa alle corde.

Abbiamo detto che homo sapiens oggi rappresenta un outbreak, ma ciò che identifica scientificamente gli outbreak è che inevitabilmente a una crescita così smisurata e così rapida fa seguito un collasso. Quello che ci inquieta e ci attrae delle pandemie sembra proprio essere la capacità di spazzarci via con uno starnuto, rapide e invisibili come sono.

Ciao Stefano, concordo in pieno! Solo le conclusioni sono incomplete: a far diminuire la pressione demografica e a ripristinare un “disequilibrio equilibrato” può pensarci, oltre che noi con un controllo delle nascite o la natura con epidemie e catastrofi, anche purtroppo un altro sistema già sperimentato in passato più volte, LA GUERRA !

Ciao Luca :),

temo di essere d’accordo con la tua conclusione catastrofista, specie in un contesto ambientale in cui le risorse naturali diventeranno mano mano più scarse e ancor di più se consideriamo che la matrice di quasi ogni guerra e della quasi totalità delle nostre relazioni geopolitiche è il più delle volte proprio il controllo delle risorse naturali. Quello che mi chiedo è di che tipo di guerra stiamo parlando, perché nel XXI secolo mi riesce difficile immaginare gli orribili massacri tra fanterie dei secoli precedenti che effettivamente falcidiavano generazioni intere. Ma in questo devo dire che abbiamo dimostrato sempre enormi doti nel trovare nuovi modi per sterminarci tra di noi.