«La nuova collana di narrativa di Tunué nasce con l’obiettivo, semplice da enunciare ma non da raggiungere, di proporre al pubblico ottimi romanzi, caratterizzati dalla forza della vicenda e dalla bontà della prosa. Per quanto riguarda l’identità della collana, abbiamo fissato un principio, quello dello sconfinamento, che può essere di genere ma anche di taglio, tono o lingua, e per il quale abbiamo trovato anche una formula: quattro quinti di realtà, uno di sconfinamento. Tutto questo deve essere inteso più come una suggestione che come una ricetta, poiché ogni libro è sempre e comunque storia a sé, e il volto della collana andrà definendosi anche e soprattutto in base ai romanzi che via via selezioneremo.»

2014, La Tunué, una piccola casa editrice di Latina dedita prevalentemente a pubblicazioni di natura fumettistica, decide di cimentarsi nel campo della narrativa affidando a Vanni Santoni – scrittore, giornalista, editor, nonché sciamano in incognito -, il compito di selezionare un piccolo numero di opere prime, scelte tra i testi di aspiranti scrittori accomunati dall’ambizione di possedere una «voce» riconoscibile: un’identità precipua. Quello riportato in calce è il manifesto della collana; sintetica dichiarazione d’intenti che ribadisce un necessario snodo: a fondamento di tutto c’è lingua. Sempre e comunque.

Succede allora che, volendo recensire Lo Scuru di Orazio Labbate, il terzo romanzo dato alle stampe dalla casa editrice dopo l’esordio con Stalin + Bianca di Iacopo Barison, non si possa prescindere dal parlare di lingua, visto che la lingua prende la forma, nelle pagine dell’autore siciliano, del tentato esorcismo di una presenza mortifera.

«Lo Scuru è cosa sovrannaturale dentro un bivio biforcuto. Lo incontri vagando nella notte o cercando in una bara.»

Un vecchio siciliano emigrato a Milton, in Virginia, rimasto vedovo della moglie Rosa, consapevole di essere prossimo al viaggio conclusivo della sua esistenza, si ritrova, nel contemplare la notte americana, ad affrontare i fantasmi del suo passato. La trama, esile nella struttura, potrebbe essere facilmente sintetizzata in queste poche parole; il rischio però sarebbe quello di restituire un’immagine falsata della natura del libro: quella del vecchio e poi giovane, rispettando la successione romanzesca, Razziddu non è la storia di una resa dei conti o un sottile memoir, quanto piuttosto una catabasi infernale nella quale il ruolo infero si incarna nelle radici stesse di una terra capaci di estendersi fino a toccare, ineluttabilmente, la natura del ragazzo, quindi dell’uomo.

Butera, il paesino che ha dato i natali al protagonista e allo stesso Labbate, è retta dal dominio di un nume demoniaco: una trinità oscura risolta nelle figure del Signore delle Puci, del Diavolo e dello Scuru. Tre potenze che sono uno, permeano nelle vite degli abitanti influenzandole attraverso gesti invisibili ma tangibili. Si tratta proprio di quello «sconfinamento», rammentato nel manifesto in esergo, che nello Scuru si manifesta come impossibilità di sottrarsi a un fato manovrato da realtà altre; essenze insondabili alle prese con una sciarada antica come il mondo, le cui tessere non sono altro che le esistenze degli uomini.

Ecco quindi che la lingua, unico vascello in grado di traghettare il protagonista sul flusso dei ricordi, nel tentativo di ricordare un enigma abissale, si imbizzarrisce; si fa inquieta, riottosa, indomabile e indomata. Le vicende del giovane Razziddu sono raccontate secondo un linguaggio spurio, nutrito da espressioni gergali legate indissolubilmente alla terra, metafore barocche e un costante ricorso ad analogie come strumento per soddisfare il bisogno della trasfigurazione insito nella realtà percepita dal ragazzo.

«I sonagli dei serpenti fantàsima e il deserto dei trilobiti del Desueri, s’incontravano nelle blasfemie aeree del grecale, definito, dai buteresi, Diuimpistatu; il vento tagliuzzava elettrico il viso di Carmelo Buscemi mentre lavorava nel porto di Gela. Metteva a rischio la propria anima ogni giorno, e faceva parte di quella Sicilia che racconta fabule nivure attraverso storie di burroni dove le bestie a naso porcino accendono ombre e singoli fuochi spauriscono nel buio. Dalle vescicole delle stidde, fiotti di fanali dall’imbarcazione di papà alluminavano la boa ridotta a badili morsicati dalla ruggine. Scendevano: egiziani, somali, tunisini, libici, marocchini ingobbiti da sacchi chini; razze che nei sogni sembrano bestiacce calve del mito di Terranova. “Arrivano i nivuri!”, diceva, sgraccando, un vecchio.»

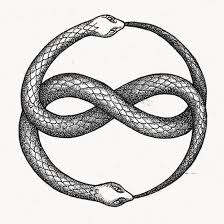

L’idioma che ne esce non è di facile «consumo»: di qualche parola manca la piena comprensione e non di rado si prova una sorta di smarrimento – perdita del senso -, durante la lettura ma una simile condizione risulta funzionale ad avvicinarci alla condizione di Razziddu: anima dispersa in un mondo dai confini sfuocati, intriso dall’afrore di una caligine sulfurea, dai riflessi rossi come il rosso richiamato dalla stessa copertina, intarsiata, oltre che dal titolo e dal nome dell’autore, dal bianco pallido di una corona di spine; Un simbolico ouroboros cinto dal sacrificio. Un cerchio senza inizio né fine: dedalo ctonio da cui la lingua, selvaggia, tenta di fuggire per doversi, infine, arrendere a un’autorità superiore: all’imperio dello Scuru.

16 Comments