Libera e felice, l’infanzia è una distesa di scoperte, le bandierine delle conquiste a segnare l’avanzare della frontiera. Così ci piace immaginare, ma non è così dappertutto. Ci sono ambienti (milieux, direbbero i naturalisti francesi) nei quali il miele dell’innocenza è contaminato dal male, corrotto da una violenza endemica, e in cui ogni incontro o esperienza è foriero di amare consapevolezze, indigeste anche agli adulti. Questo è il caso della tristemente famosa Terra dei fuochi. Questo è il caso raccontato da Raffaele Mozzillo, casertano, classe 1974, in Tutte le promesse (effequ), romanzo che ha già avuto una ristampa ed è stato nella virtuosa cinquina di Modus Legendi, tra i candidati alla classifica.

È la storia di Lello e Mariarosa, ragazzini nel delicato passaggio tra infanzia e preadolescenza, del loro primo amore nella Terra dei fuochi. Ma in questi luoghi, nel Fosso che sta in mezzo alla città ed è insieme rifugio e discarica, la formazione è deformazione, deviazione dell’umano che passa in prima istanza per la conversione dell’empatia in disprezzo. L’innesco narrativo del romanzo è tutto qui, e non è poco.

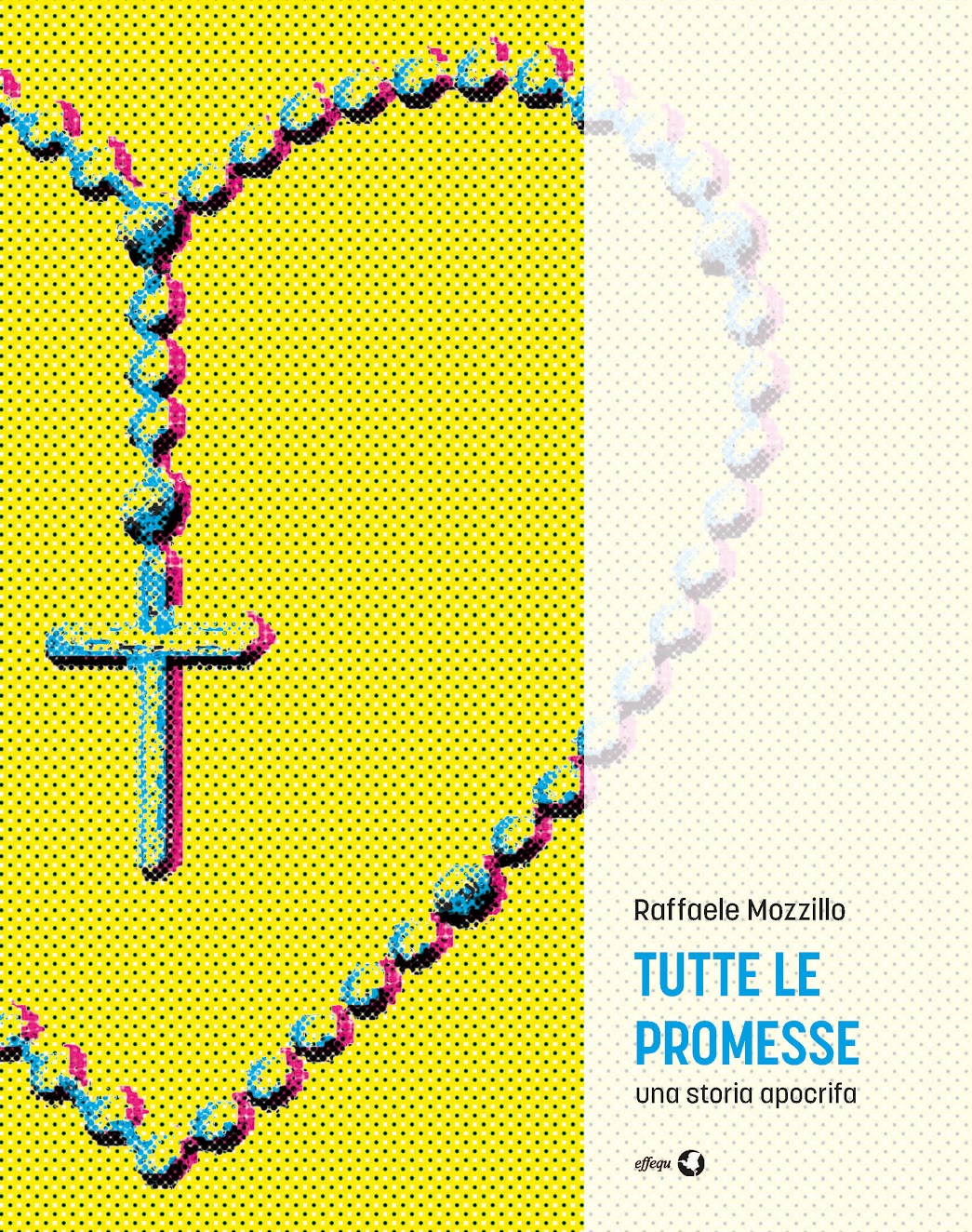

Qui davvero «Ogni atto è un atto di violenza», come recita la frase di Wolfgang Sofsky posta in epigrafe. Esistere è resistere, allora, nel panorama di desolazione che ai ragazzi offre minacce, percosse, droga, lo spettacolo di un’esecuzione mafiosa, lo stupro. Ogni volta, supplizio che si aggiunge a supplizio, Lello sembra cedere e non cede. A fare da puntello a questa educazione capovolta è la fede cattolica. La nonna di Lello è ossessionata dal rosario, non fa che ripetere salmodiando le invocazioni alla madonna, che si rinnovano come promesse di capitolo in capitolo, dando il titolo al libro. Questa nonna è la sintesi di una credenza religiosa che passa per l’accettazione inerziale e l’omertà, che abdica all’intervento sul mondo per contentarsi di supplicare l’ultraterreno. Emblematica la scena del funerale del modesto boss del quartiere, imposto dalla famiglia al parroco nel mezzo della funzione pasquale.

Mozzillo segue da vicino il suo protagonista, le sue fughe di fronte alle emozioni soverchianti, le lacrime che il ragazzo non vuole più concedere al bambino che è stato, l’impronunciabilità del sentimento e la dolcezza senza parole della cura per l’altro. Se ha un limite, la sua scrittura, è nel non aver tenuto fino in fondo e per tutto il romanzo questa vicinanza, aver scelto a volte di allargare il quadro o di allungare il passo, concedendo qualcosa di troppo a una innecessaria onniscienza.

Così accade, per esempio, nella descrizione delle basi di spaccio, laddove l’abbrivio è dato dalla conoscenza diretta di Lello, che vi si sente come a casa, ma poi il racconto prosegue verso dettagli che, per quanto precisi, sono slegati dalle ragioni di Lello, e dunque dalle ragioni del romanzo stesso.

Mozzillo sa essere spiccio e talvolta grottesco ma è, in fondo, armato di una terribile tenerezza. Questo è essenziale e questo alla fine passa, del libro: la tenerezza nella miseria morale, la sensibilità nell’abbrutimento esistenziale. Guardatela, la poesia: sembra che ci stia salutando, intanto che annega.

Portarla alla luce è il pregio di Tutte le promesse, e tentare di farlo limitando al minimo possibile sia la retorica moraleggiante sia quella facile mimesis della violenza che si traduce con poche mediazioni nel ricorso al dialetto e nella fascinazione del noir. Perché, anche questo è un pregio del romanzo, qui siamo al confine con la camorra (che è nominata come il sistema), quelle di Lello, Feliciano e Mariarosaria sono le infanzie dei ragazzi che, pur crescendovi a contatto, non fanno parte della paranza. Questo umano trasfigurato dalla violenza è pur sempre umano, dice Mozzillo.

La prima domanda che vorrei farle riguarda il sottotitolo che accompagna Tutte le promesse: «Una storia apocrifa». La narrativa ci ha abituati, da Luciano di Samosata al Don Chisciotte, dal Robinson Crusoe al Manzoni, a un’affermazione di verità, a una certificazione, che facesse da contraltare alla sua, inequivocabile, natura finzionale. In casi più recenti l’autofiction gioca con il confine sottile tra invenzione e dato di realtà, ma è tutt’altro che infrequente imbattersi in romanzi che si sbracciano verso il lettore facendo un vanto dell’etichetta Tratto da o Ispirato a una storia vera. Può dirci qual è il senso di quell’apocrifo, e perché ha sentito l’esigenza di rivendicare questa definizione per il suo testo?

Il sottotitolo ha a che fare in maniera diretta con il titolo e la struttura stessa del romanzo: ogni promessa, che oltre a dare il titolo al capitolo concede o meglio dice di concedere una qualche grazia o un’esperienza di felicità o ancora una speranza ai protagonisti di questa storia, viene puntualmente disattesa dal procedere degli eventi. Per cui queste promesse, che scandiscono il destino dei personaggi, si fanno anche illusione di felicità, e da qui, non essendo mantenute, risultano apocrife. Ma si può anche dire, volendo invertire l’ordine dei fattori e concedendo alle promesse una loro verità di fondo, che la storia stessa è apocrifa in quanto in contrasto con la verità – spirituale, religiosa, di fede – che sarebbe alla base delle quindici promesse della Madonna e con cui la Madonna stessa, a quanto racconta il frate domenicano Alano della Rupe, che nel 1475 mise nero su bianco le quindici promesse, stabilì un legame non solo con lui, ma lo estese in modo spirituale e invisibile a chiunque chiedesse il suo aiuto e all’umanità intera.

Sul tema della grazia. Qui più che mai il cattolicesimo di provincia – ipocrita, onnipervasivo, inattivo – occupa un ruolo di primo piano, pur rivelandosi illusorio e meschino, in fondo. La scansione per promesse, desunte da quello strumento di intercessione presso il divino che è il rosario, come nasce?

Il romanzo si è formato per fasi successive, attraverso le quali ha poco per volta preso corpo. Il fulcro di tutto è stata l’idea (o il bisogno) di raccontare dell’assuefazione al male e di come una popolazione, una comunità, un gruppo di persone possano affrontare l’esperienza del male facendolo entrare nel loro quotidiano come niente fosse, adattando così le proprie esistenze in una forma nuova che lo accetta rendendolo parte di sé. Il passaggio da questa idea al cattolicesimo di provincia è stato immediato, quel cattolicesimo che con la sua morale oppressiva e connivente con il potere – che si incarna nel personaggio di Don Carmine – rappresenta esattamente la natura ambivalente della pratica cristiana, che mentre diffonde speranza sembra invece essere interessata solo a mantenere le cose così come sono. E da qui viene fuori il personaggio di Nonna Parolisi che subisce questa forma malata di spiritualità e la usa come strumento – attraverso la recita del rosario, nel suo caso – per imbellettare una realtà che invece di bello ha ben poco. È a questo punto della scrittura e dello sviluppo della storia e dei personaggi che mi sono imbattuto nelle quindici promesse della Madonna del Rosario e mi è sembrato che questa storia si infilasse un pezzo per volta, con estrema naturalezza, negli spazi bianchi tra una promessa e l’altra. E la struttura circolare del romanzo che è risultata alla fine riconduce essa stessa al rosario, che non è altro che una preghiera con un punto d’inizio e uno di chiusura che si sovrappongono. Tra questi due punti si svolge tutta la serie o successione ininterrotta di eventi ed esperienze che fanno la storia che alla fine racconto.

Nel racconto della fine dell’infanzia, di una crescita che procede per sussulti e urti, lei si è sforzato di evitare la rappresentazione corrente della camorra, guardandola da un grado di separazione sensibile, seppur minimo. Così facendo ha rinunciato a un intero filone di indiscutibile successo e spettacolarizzazione del male. In Tutte le promesse la violenza appare inevitabile quasi come un castigo divino, scevra da eroismi. Come ha scelto l’inquadratura, la distanza dalla quale riprendere le vicende? L’impressione che si ha leggendo è che vi sia molta immediatezza, molta partecipazione, molta spontaneità nell’abbracciare l’abisso umano ed esistenziale che si viene narrando. In che misura la scrittura è frutto di vissuti personali (di testimonianze dirette, direbbero gli storici) e in che misura di studio?

Prima di tutto c’è da dire che in questo romanzo la malavita raccontata è una malavita di paese, fatta di personaggi grotteschi che scimmiottano la camorra negli atteggiamenti e nelle pose ma che di quella camorra organizzata in sistema hanno ancora ben poco. Avendo ambientato la storia in un certo periodo storico e in un certo territorio, e volendo raccontare un certo tipo di storie di periferia e di marginalità sia sociale che personale, mi è sembrata addirittura una forzatura l’idea di escludere, nella rappresentazione del male che appunto faccio, un certo tipo di malavita, che in questo caso fa giusto il suo ingresso, non è organizzata, ma che comunque condiziona e fa pure morti: siamo al punto d’inizio, direi, all’epoca della storia, del radicamento feroce che anni dopo poi porterà a quello che oggi appunto viene raccontato come Sistema. In questo romanzo racconto il momento preciso in cui il male infetta, corrompe e penetra le esistenze di una comunità in una maniera quasi indolore, che può apparire un controsenso, radicandosi con naturalezza. Le altre narrazioni a cui fa riferimento, invece, raccontano gli effetti sulla realtà di questo male e le sue modalità di espansione e distruzione.

Per quanto riguarda invece l’esperienza diretta di ciò che la mia scrittura racconta, bisogna fare, a mio parere, delle precisazioni.

La necessità ogni tanto di allargare il quadro, a cui si riferisce nella recensione, è derivata proprio dalla volontà di evitare che la vicinanza ai personaggi si facesse sovrapposizione, attraverso un equilibrio che ho dovuto mantenere per non essere troppo Lello: io volevo essere vicino ai personaggi ma volevo anche evitare che si pensasse che Lello fossi io. Per questo motivo, forse, mentre entravo troppo dentro il protagonista sentivo subito il bisogno di uno sguardo non distaccato ma comunque esterno, per cui mi allontanavo, o meglio uscivo fuori da Lello.

E, in ogni caso, le ragioni sottostanti a un romanzo non sono mai una e una soltanto, mentre posso dire che una di queste sia stata anche la narrazione di un territorio nel suo cristallino e in qualche modo sistematico abbrutimento, usando non solo lo sguardo di un ragazzino che ne fa esperienza ma anche attraverso una specie di lente di ingrandimento superiore, che nella sua visione inglobasse il tutto in un unico impasto compatto: i personaggi, l’ambientazione, i riti e la quotidiana esperienza di una vita che resta ai margini ma che io ho voluto mettere al centro.

Infine, e torno alla domanda, se per romanzo autobiografico intendiamo il racconto del proprio vissuto in forma narrativa, allora Tutte le promesse non è un romanzo autobiografico. Posso invece dire che di ciò che narro io stesso ho avuto esperienza prima perché inevitabile era l’esperienza del male in certi contesti, poi perché gli eventi di cui posso dire di aver fatto esperienza possono non essere stati vissuti in maniera diretta sulla mia pelle ma in qualche modo su quella pelle hanno lasciato dei segni che col tempo si sono fatti prima memoria e infine parola.

25 Comments