The Office, la sitcom-mockumentary, è una serie che racconta la vita della filiale di una compagnia che vende carta. Nel sedicesimo episodio della terza stagione Pam Beasley, la segretaria divisa tra una vita sicura (il lavoro, il fidanzato storico) e l’ultima possibilità di ‘provarci’ (tra ambizioni artistiche e la relazione con Jim, un collega simpatico e complice), espone alcuni suoi acquerelli in una mostra cittadina. La mostra per lei è stata un insuccesso: quasi nessun collega si è presentato, il fidanzato insensibile non ha avuto nessuna cura e Pam sta per staccare i suoi lavori – disegni su comunissima carta bianca, senza cornice, appesi con alcune puntine. In quel momento arriva Michael Scott, il ridicolo capo della filiale, preso in giro da tutti, volgare, grossolano e sciocco ma capace di importanti gesti d’affetto e di stima (qui è possibile vedere la sequenza). Riconosce in uno degli acquarelli – brutti e senza interesse estetico – il palazzo del loro ufficio, la sua macchina e quelle degli impiegati, le finestre e tutto il resto. È lo sguardo ingenuo, basilare e ombelicale di un bambino, ma è anche la commozione di essere rappresentati, conservati, visti, e in questo modo sentirsi parte di una comunità. È per questo che lo compra e lo incornicia, appendendolo all’ufficio, ‘monumento’ pubblico del gruppo.

Una comunità, d’altra parte, esiste se ha delle storie condivise (dei miti). Il raccontare nasce in questo modo, da e per il prossimo, colui che hai di fianco, per il compagno, colui con cui dividiamo tempo e cibo. Chi ascolta infatti poi si commuove, come Ulisse alla corte dei Feaci. Forse è così che si sono rivelati i grandi narratori: ascoltano le storie che hanno intorno, osservano, e poi come fossero cantori del deserto le riportano a chi le ha vissute e a chi, ignaro, ora le può ascoltare, riconoscendone i protagonisti. L’idea è alla base del famoso saggio di Walter Benjamin su Nikolaj Leskov ma si tratta di un’attitudine propria di tanti che hanno deciso di fare arte, da Nuto Revelli a Svetlana Alexievitch, così come Marc Chagall o Roman Vishniac, che volevano mettere al sicuro nei propri quadri e nelle proprie foto un mondo che stava per scomparire, quello delle comunità ebraiche dell’Europa orientale.

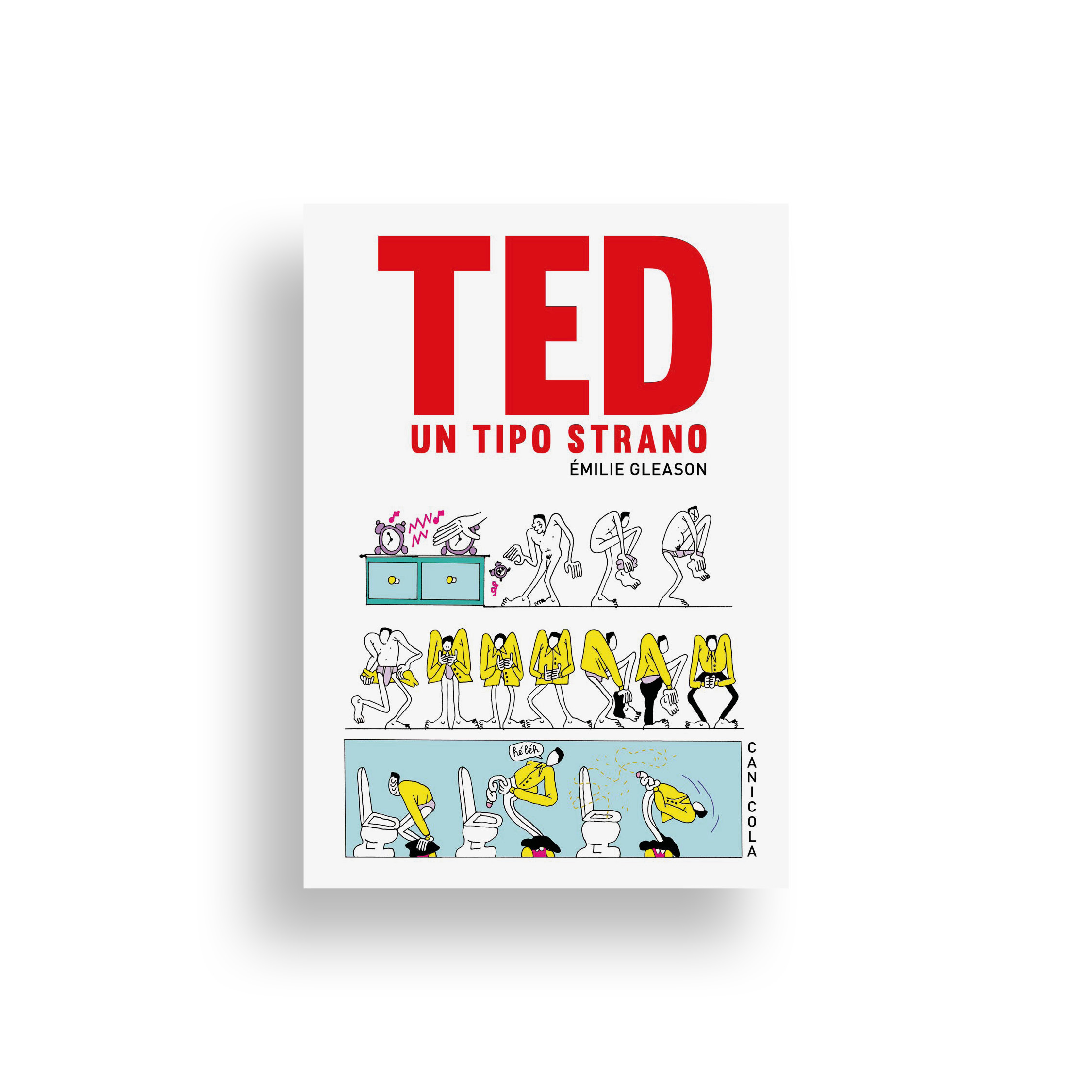

Così, a suo modo, e con tutte le differenze del caso, ha fatto Pam Beasley. Così ha fatto, fa e continua a fare Emmanuel Guibert, raccontando a fumetti le storie dei suoi amici, Alan Ingram Cope e Didier Léfèvre. Così ha fatto Émilie Gleason con il suo primo libro, Ted drôle de coco (Ted un tipo strano, pubblicato da Canicola e ospite d’onore al festival Bilbolbul 2020, andato in scena con tutti i limiti dell’epoca).

In un’intervista apparsa su Alias, infatti, l’autrice racconta ciò che ha messo in movimento la sua scrittura, al di fuori delle prosaiche e pressanti scadenze della scuola di Belle arti:

«Mia madre mi chiamava solo per piangere, il divorzio aleggiava nell’aria, il mio fratellino l’avrebbero spedito da me per evitare la crisi e io mi sentivo del tutto inutile, perché ero lontana e stavo cercando di guadagnarmi da vivere coi fumetti. L’idea di Ted è nata per far ridere i miei genitori della situazione che avevano vissuto.»

L’ambito è qui prettamente famigliare, almeno in un primo momento. Ma il movimento dal prossimo è lo stesso, perché Émilie Gleason in Ted un tipo strano racconta una storia ispirata al fratello, affetto dalla sindrome di Asperger, e lo fa prima di tutto per la comunità che lo circonda.

Quest’attitudine non è però univoca: c’è chi mette in circolo le proprie storie con gravità, oppure privilegiando l’eleganza, o mirando a un sorriso quieto. Émilie Gleason dice chiaramente che il suo obiettivo è quello di far ridere. Non dimentica la drammaticità del proprio racconto, e in altre occasioni sottolinea lo sforzo emotivo che si è imposta per raccontare questa storia, ma le vuole dare un altro tono. Per raggiungere l’obiettivo ha messo in campo tre strategie: la finzione, il quadretto, il disegno colorato e sempre in movimento.

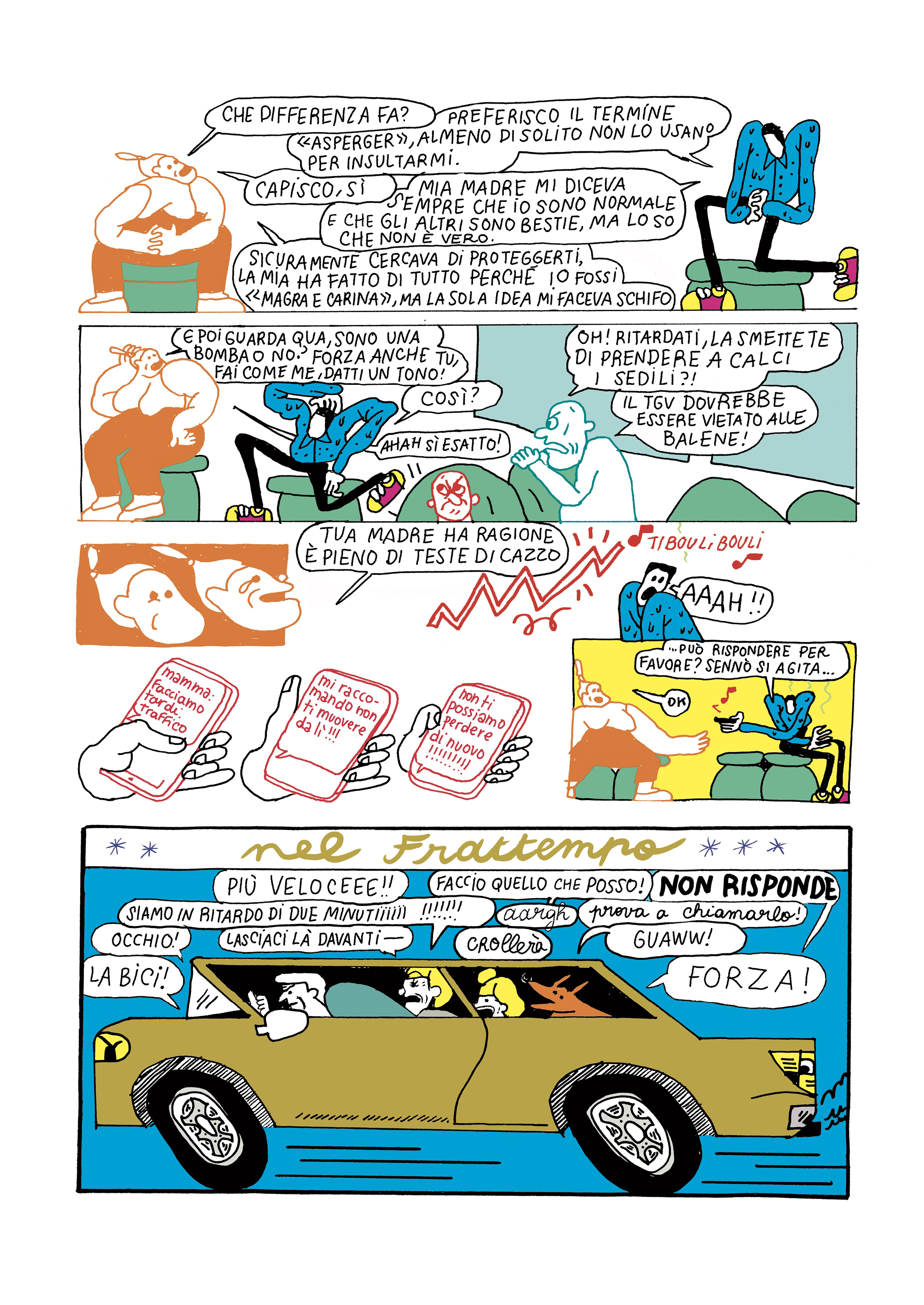

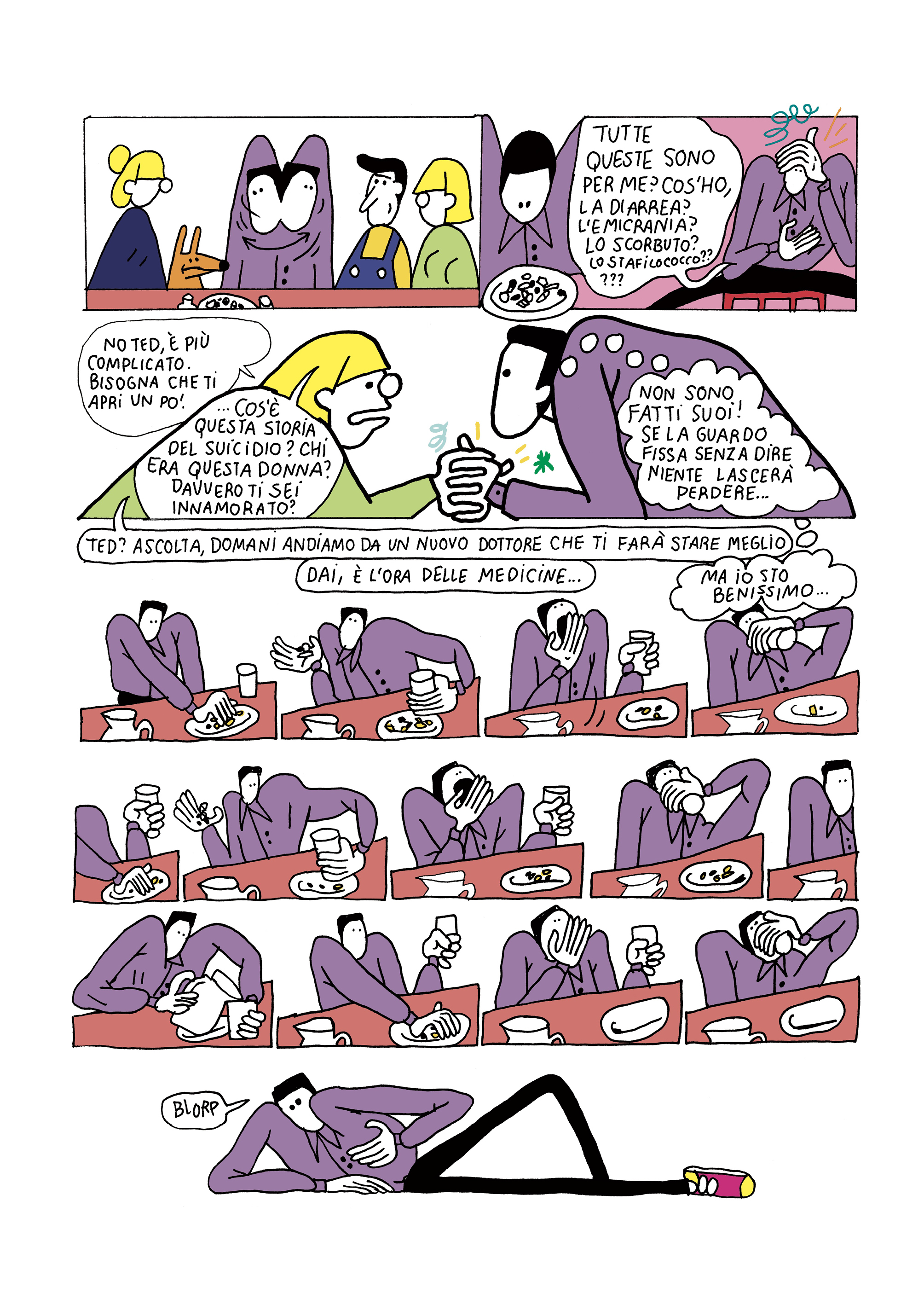

La storia nasce dalla volontà di provare a mettersi nei panni del fratello, ma non è un documentario né un’autobiografia. È questa probabilmente la condizione che permette di fare un passo di lato e così giocare con quanto successo. Lo spunto personale si incarna in brevi sequenze, quadretti stagni; il racconto, in questo modo, è costruito per episodi, quasi che fossero delle strisce comiche, di rapida lettura. L’organizzazione delle sequenze è poi elementare: a causa della natura del personaggio la routine è fondamentale, ogni giorno è un rito; non appena questo si spezza appare il caos. La tecnica è quella ancestrale delle favole, ma con Ted in primo piano questo diventa disagio clinico, incomunicabile, e poi soprattutto diventa ricorrente: la crisi è sempre dietro l’angolo, in ogni momento di ogni giorno. Quello che è il meccanismo dell’avventura e del comico diventa una condanna, in certi momenti.

Rimane da dire del disegno. Riconoscibilissimo, deriva tanto da un’intenzione quanto da un problema: l’autrice deve trovare il modo di trascrivere le emozioni di un personaggio incapace di esprimerle. Come fa? Attraverso il movimento del personaggio, costante e ininterrotto, spiazzante, e la focalizzazione interna, per cui vediamo il mondo sconosciuto come un insieme di fili grigi, ferrosi, alieni.

Questo movimento, quasi animato nella sua segmentazione serrata, e la comicità implicita in gran parte dei fatti raccontati si alleano con il colore nel creare un tono leggero: le masse sono fluorescenti, elastiche come il personaggio protagonista che domina completamente la scena. La plasma e la ingombra, a causa della sua mole e della sua goffaggine: il corpo di Ted è un disagio e allo stesso tempo una rivolta, spacca il palcoscenico con il suo moto perpetuo e incontenibile, al punto che l’autrice decide di eliminare la vignetta classica (qualcosa che de-finisce e de-limita) mantenendo esclusivamente il pavimento su cui il mondo disegnato si poggia. Émilie Gleason con Ted vuole rompere le etichette, rivoluzionare lo sguardo che si porta sulla malattia, rappresentandola nella sua complessità e ricordando che il “complesso”, a guardarlo bene, porta sempre con sé un’anticchia di ridicolo.

Nel contesto editoriale francese un confronto naturale è con Il grande male di David B. (L’ascension du haut mal, serie pubblicata dal 1996 al 2003), una storia in cui si intrecciano sempre storia famigliare e malattia (l’epilessia del fratello dell’autore) caratterizza da un bianco e nero cupo. Nel contrasto fra queste due opere si può cogliere l’originalità della scelta di Émilie Gleason, colorata e incosciente, dove pur risuona l’eco dei cantori che riscattavano la realtà attraverso il racconto: il suo lavoro è caleidoscopico e allegro, e riesce perfettamente nell’intento che si era prefissata, mostrando che immedesimarsi negli altri e presumere il loro sguardo (Zadie Smith) non solo è possibile, ma anche prezioso ed umano.

13 Comments