Dieci libri, quattro raccolte di racconti quattro romanzi un saggio e un memoir assai poetico: non è un caso che i libri in questione siano praticamente sempre esordi, o giù di lì, di scrittori ancora non affermati o sul punto di affermarsi magari proprio grazie all’esperienza irachena. La guerra è una materia incandescente da narrare, un’arma a doppio taglio con la quale molti altri scrittori più di peso avrebbero delle remore a misurarsi. Spesso in alcuni casi questa narrazione ha coinciso con un impegno in prima linea. D’altronde, non è nemmeno fortuito che giovani scrittori si gettino anima e corpo in imprese belliche simili: fascinazione, possibilità di emulare Hemingway, Bierce, O’Brien o Wolff e confrontarsi con la morte e la natura degli uomini spinta all’estremo. I loro prossimi lavori saranno all’altezza senza un tema così scottante? Chi vivrà vedrà.

Intanto proseguiamo il nostro viaggio (dopo i primi 5 libri) attraverso la guerra su carta con altri cinque titoli da leggere.

6. Brian Turner, La mia vita è un paese straniero, traduzione di Guido Calza, Nn editore 2016

«Saddam Hussein fu catturato durante l’operazione Alba rossa il 14 dicembre 2003. Lo ricordo bene. Quella notte guardai le code luminose dei proiettili traccianti scendere ad arco sui campi e al di là del fiume. Sentii i festeggiamenti. E al mattino infilai gli anfibi, lubrificai appena l’otturatore dell’arma e tornai al mio lavoro, così come i serventi dei mortai che facevano forcella su Firebase Eagle tornavano al loro.»

Il libro si apre con una simulazione di morte: durante un addestramento, soldati americani devono fingere di essere morti, stesi a terra immobili o rantolanti, mentre altri commilitoni li piantonano e li punteggiano di bandierine numerate affinché il braccio di uno non finisca nella sacca col cadavere di un altro. Va da sé che quelle bandierine numerate torneranno utili sul serio nel corso del libro.

La mia vita è un paese straniero ha una struttura assai insolita: un memoir che procede per istantanee collegate tra loro da intuizioni e per un processo psicologico associativo, quasi fossimo all’interno di un sogno senza morfina in un letto d’ospedale – militare, s’intende. Brian Turner è un altro veterano che ha una formazione da poeta (ha all’attivo un paio di raccolte) ed è indubbio che di questa sua vocazione risenta l’ossatura di La mia vita è un paese straniero che funziona più per associazioni liriche e tematiche che non per un motore di consequenzialità interna. Un oggetto narrativo non meglio identificato e ibrido, tra fiction e non-fiction, che tocca generazioni di soldati Turner, trisavolo bisnonno zio nonno padre e figlio, tracciando un arco tra le varie guerre affrontate dalla famiglia: l’Iraq in primis, ma anche la Bosnia, la Corea, Gettysburg, Iwo Jima, il Vietnam e «le guerre indiane della tv degli anni Settanta, film eufemisticamente chiamati western». È un libro che, sebbene ricalchi la struttura canonica dei libri di guerra (arruolamento-addestramento-partenza-primalinea-ritorno), programmaticamente non ha i numeri di pagina perché possa essere percorso quasi in ogni direzione, con questi capitoletti che sono come schegge di shrapnel che rimbalzano tra presente e passato, tra i protagonisti di un ritratto famigliare in mimetica e l’unica costante: la guerra e la sua capacità di fagocitare destini.

Brian Turner si arruola. E per l’intero libro cerca di capire perché. Per farlo passa in rassegna le vite che lo hanno preceduto, gli avi che hanno strisciato nella boscaglia e quelli che hanno alzato la testa per osservare un caccia sfrecciargli sopra. Firma e dice «Fanteria» perché sa – nelle viscere sa – che non tornerà, e seppure tornerà sa che nulla sarà come prima e bisognerà trovare il modo di affrontare il resto della sua vita.

In guerra si stenta a riconoscersi come esseri umani, le uniformi servono, oltre che per mimetizzarsi nelle radure, anche per mimetizzarsi nel mucchio: garantiscono un anonimato impossibile da superare. E anche per i nemici, soprattutto per i nemici, si è anonimi, così come loro lo sono per noi.

Gli aneddoti sulla vita nelle precarissime basi militari si sprecano e sono tutti da leggere, eccone un esempio:

«I merdai – così chiamiamo la fila di wc chimici – sono così luridi e intasati che il primo sergente di compagnia mette un soldato di guardia: la guardia ha ordine di ispezionare subito i cessi ogni volta che vengono usati».

Oppure:

«Quando sono di pattuglia, certi soldati pisciano in una bottiglia di plastica che poi tappano con cura. Mentre passiamo in mezzo a un gruppetto di case di fango, i bambini ci corrono dietro gesticolando per chiedere da bere. Li guardo azzuffarsi per recuperare il piscio che gli viene lanciato intanto che le bottiglie rotolano e rimbalzano e scoppiano spruzzando una pioggia di urina».

Mentre ascoltano gli Insane Clown Posse, i soldati non vedono l’ora di tornare alla base e masturbarsi sotto le docce pensando a casa, dove casa è l’accogliente vagina di una delle loro amanti avute o immaginate. E cosa succede quando si torna effettivamente a casa? Ci si porta dietro i morti ammazzati, i traumi, i suicidi, le torture, il sudiciume, le torture, le manette. Finiscono per infestare i sogni tuoi e di chi sogna con te. Tornare al mondo prima della guerra è pericoloso: si rischia di abbassare la guardia, perdere l’edge che permette di rimanere in vita. Passeggiando oziosamente per Berkeley, Turner non fa che scrutare i tetti in cerca di nemici, meravigliandosi di camminare sull’asfalto e non sulla sabbia. Eppure tutto sembra congiurare ad abbassare quella soglia: gli affetti, i panorami familiari, l’aria di casa.

Dicevamo poc’anzi, riguardo a Klay, dell’invenzione di una lingua precipuamente militare e di un nuovo battesimo (del fuoco, verrebbe da aggiungere). In questo senso ci viene in soccorso anche Turner riportando un vecchio rituale di purificazione vietnamita: i guerrieri vengono lavati delle scorie che la guerra gli ha lasciato addosso e ritornano ad avere indietro i propri nomi, rendendo alla tribù i nomi di battaglia.

Per Turner, come per Eraclito, tutto è guerra: il conflitto è il tappeto sopra cui ci muoviamo; le nostre città sorgono sulle bombe e le macerie del ventesimo secolo. Ogni tanto quelle bombe vengono fatte brillare e ci ricordano inderogabilmente chi siamo e da dove veniamo. Si apprende a essere soldati fin da bambini, ascoltando le storie di pantani e spirito di sacrificio raccontate dai grandi, e così quando si è davanti a un plastico con le case in miniatura – come quando si giocava a soldatini – in attesa di preparare un attacco letale, quasi ci si sorprende a pensare alle vite di chi là dentro, in quelle case lillipuziane, ci vive davvero e magari ha le foto sbiadite di parenti morti da tempo appesa in cucina e bambini che scorrazzano in giro con gli amichetti. Lo spirito della guerra trascende i particolari conflitti, è sempre e ovunque presente, ed ecco che una giovane in attesa di farsi esplodere non è poi tanto diversa dal kamikaze giapponese in procinto di schiantarsi contro l’HMS Formidable. La guerra è dappertutto, ma soprattutto in televisione, un promemoria assillante come una sveglia che non vuole smetterla di suonare.

Ci sono passaggi di una lucidità cristallina e di una bellezza impagabile per immagini e costruzione autoriale: penso, per esempio, a quando si descrivono le leghe e i meccanismi di un M-4 tirando in ballo la mitologia norrena e le divinità guerriere.

La mia vita è un paese straniero è un libro bizzarro, che funziona sulla misura breve e che forse ha il suo limite esiziale proprio nella gabbia in cui sono immagazzinati questi brandelli di coscienza. Certo, è possibile leggerlo in maniera lineare, ma vuoi per l’ambizione di caricarsi sulle spalle il peso di tutte le guerre del mondo, vuoi per l’icasticità della scrittura, si fatica moltissimo a non leggerlo come una raccolta di poesia in prosa. Una frammentarietà che cela un’unità d’intenti: si tratta però di un’operazione di una complessità schiacciante, che alle volte fatica a essere colta. A prescindere dalla forma e senza volervi rovinare la sorpresa, tra citazioni di Marco Aurelio e dell’Iraqi Poetry Today, nel libro scoprirete molte cose, tra le quali perché «la Guerra civile americana fu una manna per i dentisti e per quelli che volevano sorridere e mangiare».

7. Helen Benedict, I più soli dei soldati, traduzione di Fabrizio Siracusa, Il Saggiatore 2010

«Anche tu sei una reduce?»

«Sì, ma nessuno ci crede.»

Si sistemò i lunghi capelli rossi dietro le orecchie. «Ero in Iraq a farmi bombardare e sparare addosso, ma quando dico che sono stata in guerra non mi ascoltano nemmeno, perché sono una donna.»

Offrire uno scorcio dell’esistenza al fronte di cinque soldatesse americane in Iraq è lo scopo di Helen Benedict, romanziera e saggista britannica alla prima traduzione italiana, che ha raccolto le testimonianze dal fronte e dopo il terribile ritorno alla vita «normale» di una quarantina di reduci, ma soprattutto delle soldatesse Montoya, Spranger, Pickett, PaintedCrow e Dewalt-Johnson seguite nel consueto percorso reclutamento-addestramento-guerra-ritorno. Un libro simile, che ponesse il focus sulla (massiccia) presenza femminile in quella guerra e sul rapporto spesso avvilente e degradante tra uomini e donne in un contesto già di per sé così antiumano, era necessario. Anche per tentare di capire qual è il rapporto delle donne con la guerra e con quella guerra in particolare. Le ragazze statunitensi che hanno combattuto e perso la vita in Iraq sono molte di più di quelle che hanno partecipato a qualsiasi altra guerra dopo il secondo conflitto mondiale. Parliamo di 191.500 donne, il 10% in totale dei militari in stanza in Iraq. In 592 hanno riportato ferite, in 102 non sono mai tornate.

Per dare un termine di paragone: nella Prima guerra del Golfo ne erano state impiegate 41mila e quindici avevano perso la vita. Una riflessione pare obbligatoria.

Il quadro che ne esce ha dei tratti assai cangianti e si va da chi, come Meredith Brown, non può «parlar male della guerra» perché «tra i civili non troveresti mai una ragazza di ventitré anni come me, con la responsabilità della vita delle persone e di milioni di dollari in rifornimenti» a reduci tornate in patria completamente disilluse e infuriate con l’esercito.

Sebbene le donne siano letteralmente indispensabili per l’esercito, come dimostrano i dati appena citati, rimane ancora l’esclusione dai combattimenti di terra: un divieto ridicolo a detta di Benedict, in quanto le donne soldato «uccidono e vengono uccise» già ora. Questo aumento della presenza femminile in Iraq ha causato un certo risentimento da parte dei colleghi uomini, che hanno visto usurpato il loro ruolo di guerrieri. E a quanto pare non si è trattato solamente di un’ostilità inoffensiva: con la crescita del numero di donne soldato sono cresciuti anche i casi di violenza sessuale. Per dirla con Mickiela Montoya: «Per gli uomini, le donne nell’esercito possono avere solo uno di questi tre ruoli: stronza, troia o lesbica». Esistono almeno una quindicina di casi di morte in circostanze sospette a seguito di torture e molestie sessuali, una serie di procedimenti insabbiati dall’esercito e tantissimi stupri non denunciati pubblicamente per paura di ritorsioni. Rimanendo fermi ai dati: una donna soldato su tre ha subito molestie sessuali.

E del resto tra le reclute, la metà delle donne e un sesto degli uomini dichiarano di essere stati vittime di molestie sessuali da bambini, cifre considerevolmente più elevate rispetto ai civili.

In queste schede riguardanti i libri migliori scritti sulla guerra in Iraq si è spesso parlato della lingua, del codice (è il caso di dire) militare. La prospettiva di Benedict al riguardo è inequivocabile: il gergo militare serve a camuffare agli occhi dei civili ciò che realmente succede, rendendosi con ciò inaccessibile e instaurando un clima e una cultura di segretezza impermeabile dall’esterno. Il fatto che sia così zeppo di espressioni gergali e sigle preclude a un occhio esterno – ma anche a chi fa parte dell’ingranaggio – di coglierne le sfumature, pertanto la scelta di Benedict è quella di abbandonarlo in toto e non replicarlo su pagina.

Ma chi sono queste donne soldato? Durante la guerra in Iraq le nere americane costituivano il 48% delle donne nell’esercito, le bianche il 40% e la percentuale restante era composta da ispaniche e indiane d’America. Al contrario, tra gli uomini le minoranze componevano solo un terzo dei soldati. A quanto pare, all’indomani della guerra in Iraq c’è stato un crollo negli arruolamenti da parte dei neri americani, contrari alla guerra.

Mickiela Montoya, una delle protagoniste di questi colloqui con Helen Benedict, è un’adolescente di origine messicana e con una famiglia sbandata alle spalle (padre, fratelli e cugini invischiati con le gang, madre giovanissima e tossicodipendente) quando viene contattata dall’esercito; sì, perché i reclutatori hanno accesso a tutti i dati a disposizione delle scuole compiacenti e non si fanno scrupoli a raccontare balle («non siamo in guerra»)eapromettere l’impossibile magari davanti a una tavola imbandita come si deve:

«Le disse che l’esercito le avrebbe dato 3mila dollari solo per essersi arruolata, che le avrebbe pagato gli studi universitari, le avrebbe fatto fare corsi di formazione per una professione di sua scelta e le avrebbe dato l’opportunità di viaggiare all’estero, tutte cose che a una sedicenne suonavano entusiasmanti. In realtà, i 3mila dollari erano soggetti a imposte e le furono versati a rate nel corso dei quattro anni successivi, il denaro promesso per gli studi universitari non arrivò mai, i corsi di formazione che le fecero frequentare non avevano nulla a che fare con la professione da lei scelta, e all’estero non ci andò mai, se non quando partì per la guerra in Iraq». Mickiela Montoya si arruola a diciassette anni falsificando la firma della madre davanti al reclutatore.

Il Pentagono ha un bisogno disperato di militari e non rifiuta o caccia più nessuno, anzi vengono reclutate e mandate in guerra «reclute cagionevoli, grasse, deboli o incapaci di usare le armi. Mickiela diceva di avere persino un’amica che si rifiutava di sparare con il fucile: hanno mandato in guerra pure lei». E perfino alcolizzati cronici, drogati e gente con precedenti penali (tra il 2004 e il 2007 oltre 125mila reclute), tipi come Steven Green, con un passato di reati di violenza, che nel 2006 assieme ad altri tre commilitoni, violentò e uccise una ragazzina irachena di quattordici anni, sparò ai genitori e alla sorellina di cinque anni e diede fuoco all’intera famiglia.

L’addestramento, poi, è un processo volto a distruggere e ricostruire ex novo la psicologia di chi vi prende parte: si perde la propria identità civile e le donne in uniforme diventano asessuate e imparano come affondare la baionetta in sacchi antropomorfi urlando «Muori!». Si convive con il dolore fisico. Chi si ammala o si infortuna o non passa un particolare esame deve ripetere tutte le nove settimane di addestramento (dodici se si è nei marines). Lo stato d’animo perenne in quelle settimane è la rabbia: quella che riversano in ordini sbraitati faccia a faccia i superiori ai subordinati, e quella delle reclute che vivono in uno stato di provocazione e prevaricazione continua. Ogni anticonformismo è combattuto e dileggiato. Alcune ragazze tentano il suicidio, altre hanno crolli nervosi.

Le relazioni amorose all’interno dell’esercito sono bandite e osteggiate in ogni modo – eppure non mancano di certo. Se poi una soldatessa rimane incinta, l’aborto è un’opzione impraticabile e dissuasa attivamente. Per evitare il problema, le donne soldato sono regolarmente sottoposte alla somministrazione del Depo-Provera, un anticoncezionale teoricamente pensato per non avere le mestruazioni in condizioni igienico-sanitarie problematiche, ma che in realtà serve soprattutto a evitare di rimanere incinta.

Durante il corso, l’esercito utilizza «attori culturali», ossia immigrati arabi e iracheni agghindati con tanto di turbante e divise militari, ingaggiati tramite ditte private, su cui fare il tiro a bersaglio. E proprio tra i rilievi più interessanti di Benedict c’è che l’addestramento – definito «letale» – volto a superare la repulsione che si prova nell’uccidere un proprio simile sia stato scientemente efficentato dalla Seconda guerra mondiale a oggi e che, mentre un tempo le percentuali dei soldati che sparavano con l’intento di uccidere si attestavano a un modesto 15/20%, già in Vietnam quella percentuale superava il 90%. L’obiettivo è rendere la morte un fatto meccanico, lontano e tutto sommato facile. In questo aiutano anche le tecnologie militari: infrarossi che come nella visuale di Predator rappresentano gli esseri umani come chiazze verdi o bianche (rendendo così il fatto di sparargli una cosa tutto sommato innocua), computer per la comunicazione, armi dotate di radar. Tant’è che dalla Prima guerra del Golfo si parla ormai di «guerra Nintendo».

E poi le privazioni della guerra, il razzimo l’omofobia e l’omertà nell’esercito, la chickenshit, le ruberie e le angherie, l’atmosfera di costante minaccia, le razioni immangiabili, i soprusi subìti dalla popolazione civile, i vaccini antiantrace e l’uranio impoverito, le aziende private che hanno lucrato sulla pelle delle persone: un libro che con i dati, le testimonianze e i fatti mette a nudo l’inettitudine, la brutalità e la stupidità di una guerra sbagliata in tutto e per tutto.

«All’inizio volevo credere che il motivo per cui eravamo andati laggiù fosse Saddam, ma erano tutte frottole. I civili non ci volevano. Non posso nemmeno dirti quanti bambini stessero sul ciglio della strada a far finta di spararci. Mi pare di poter dire che stiamo facendo crescere una generazione che ci odierà ancora di più. Ora non posso fare a meno di pensare che la guerra sia stata solo un enorme spreco, uno spreco di soldi e di vite umane. È veramente, veramente disgustoso. Alla fine non credevo più a nulla di quello che mi dicevano. Vedevo che non stavamo affatto aiutando la loro vita. Stavamo solo peggiorando la situazione.»

Una guerra che non finisce in Iraq, ma che le soldatesse si portano dietro:

«Non avevo niente da dire. I miei amici parlavano di film che non avevo visto, o di mode di cui non ero al corrente. Quando parlavo, mi spostavo quasi subito su argomenti morbosi, come la condizione dei bambini in Iraq, la morte, gli attacchi a colpi di mortaio, e allora tutti perdevano la parola e nessuno sapeva più cosa dire».

Il ministero per gli Affari dei veterani le tratta come delle impostore quando va bene e per ottenere qualche benefit devono attraversare una montagna di cavilli, i famigliari non le capiscono, loro sono alle prese con flashback, tremori, malattie, il rimorso e il senso di colpa di essere ancora vivi, l’insonnia e i problemi quotidiani così terribilmente lontani e risibili rispetto alla guerra.

«Sai, ciò che davvero non sopporto è quando la gente viene da me e mi dice: “Grazie per quello che hai fatto”. Lo odio. Mi ringrazi perché ho partecipato a un genocidio? È quello che intendi dire? Perché non sono lì a proteggere una nazione, sono lì a conquistarla. Anche se non ho mai premuto il grilletto, sento di aver partecipato a un genocidio.»

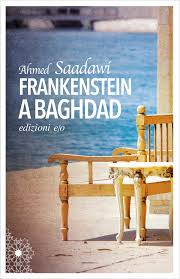

8. Ahmed Saadawi, Frankenstein a Baghdad, traduzione di Barbara Teresi, edizioni e/o 2015

«Tutti i disastri e le tragedie che stiamo vivendo hanno un’unica fonte: la paura. Quella gente semplice, sul ponte, è morta per paura di morire. Moriamo tutti i giorni proprio per timore della morte. Le zone che hanno ospitato al-Qaeda, fornendole il loro appoggio, lo hanno fatto per paura della controparte, e a sua volta questa controparte si è militarizzata, ha costruito milizie armate per difendersi da al-Qaeda. Ha creato uno strumento di morte opposto, per paura dell’altro. Il governo e le forze della Coalizione devono annientare la paura. Devono fermarla se vogliono mettere fine a questa telenovela di morte.»

Ahmed Saadawi di mestiere fa il documentarista, ma è anche pittore, poeta e scrittore di riconosciuto talento. È nato e vive a Baghdad, quell’«inferno in terra» che è il vero protagonista di questo romanzo, grazie al quale ha vinto l’Arabic Booker Prize nel 2014.

La città del titolo è anche l’attore principale in un dramma nel quale strepitano come marionette una galleria di burattini manovrati dalla capacità piovresca di Baghdad. C’è Hadi il rigattiere, un bugiardo impenitente che passa le sue giornate al caffè e che si ritrova a essere un epigono quasi involontario di Victor Frankenstein. Elishua, la vecchina che con la sua sola presenza benedice il quartiere e lo salvaguarda dagli attacchi delle varie fazioni. Mahmud il giornalista zelante innamorato della compagna del suo ammanicatissimo capo. Faraj il sensale, un palazzinaro spregiudicato e arraffone inviso a tutti e pieno di sgherri. Abu Anmar, che cerca di barcamenarsi con il suo alberghetto allo sfascio. Il generale Surur circondato di negromanti e tizi dei servizi segreti in camiciola rosa e pantaloni neri tutti affaccendati in un improbo tentativo di predire da dove e quando arriverà il prossimo attacco. E poi, appunto, c’è Baghdad e il suo giustiziere, un omaccione composto dai rimasugli delle vittime degli innumerevoli attentati dinamitardi impegnato a vendicare i morti che compongono il suo macabro corpo.

Baghdad è una città che consuma anche le migliori energie e quei pochi sprazzi di positività di chi, giovane e ambizioso come Mahmud, cerca di recitare un ruolo di cambiamento e attivismo, per quanto maldestro e confuso, quando non pilotato dall’alto. Una città dilaniata dalla violenza settaria e religiosa, dalle lotte intestine e più pragmaticamente dalle bombe che minano la vita quotidiana e fanno saltare per aria mercati e persone. Una città di macerie da cui chi può fugge: le sue prostitute la abbandonano e vanno a cercare clienti in Siria, dove – allora perlomeno – la situazione è più rosea. Gli americani sono una presenza impalpabile: li si vede scorrazzare con gli humvee o impalati nell’afa bardati nel loro armamentario, ma è come se non ci fossero.

Frankenstein o il «Comesichiama» si aggira nei vicoli bui di una città fantasma esercitando una giustizia brutale e sommaria, travisata del suo significato originario. Conscio della sua missione ancestrale «essendo formato da brandelli umani appartenenti alle più disparate razze, tribù, categorie ed estrazioni sociali, rappresento quel melting pot impossibile che non si è mai realizzato in precedenza. Io sono il cittadino iracheno, primigenio, così sostiene».

Il male è una cosa a cui prendiamo parte tutti, per quanto si sia convinti di combatterlo: è annidato nelle nostre viscere – anzi a voler trasformare la metafora di Saadawi è la nostra epidermide –, e la verità è «che tutti noi siamo criminali, chi più chi meno, e il buio interiore è quello più oscuro. E tutti quanti insieme formiamo l’essere malvagio che adesso sta rovinando le nostre vite».

Frankenstein a Baghdad è anche la storia di un’attesa e di una speranza; quella di Elishua, una vecchia che non si rassegna alla scomparsa del figlio, che resusciterà e tornerà a bussare alla porta dell’anziana madre, unica a non darlo per morto a distanza di trent’anni dalla guerra tra Iran e Iraq, non una ma ben due volte.

In definitiva, ci sono diversi modi di fare un reboot di un libro ottocentesco: alcuni meravigliosi, penso a I segreti erotici dei grandi chef di Irvine Welsh che ricalca Il ritratto di Dorian Gray e fornisce un affresco delle due anime – assolutamente schizofreniche e complementari – della Scozia moderna, altri decisamente più scadenti, come Orgoglio e pregiudizio e zombie di Seth Grahame-Smith. Al netto delle molte prolissità e di alcuni passaggi un filo troppo oscuri, Saadawi maciulla il romanzo gotico di Shelley, ne rende una versione tutto sommato realista – orrendamente realista verrebbe da dire –, seppure imbevuta di elementi magici, ambientandola in una città smembrata dalla guerra e in cui però è ancora possibile ingollare litrate di bicchierini di tè al riparo di un caffè accogliente, con la consapevolezza latente che tutto può finire malissimo e in pochi istanti.

Per capirci, Frankenstein a Baghdad si sarebbe potuto benissimo intitolare «Frankenstein è Baghdad».

9. Siobhan Fallon, Quando gli uomini sono via, traduzione di Silvia Bre, nottetempo 2014

Con Quando gli uomini sono via, una raccolta di racconti interrelati tra loro ambientata perlopiù a Fort Hood in Texas e uscita nel 2011 in Usa, Siobhan Fallon ha fatto incetta di premi. Oggi vive ad Abu Dhabi e a giugno 2017 uscirà The Confusion of Languages, un romanzone che ha già il blurb di Phil Klay sulla comunità di expats statunitensi in Medio Oriente nel bel mezzo della Primavera araba. In queste short stories, invece, la guerra in Iraq viene filtrata attraverso gli sguardi di chi rimane, di chi ha i propri cari lontani dodicimila miglia ed esposti di continuo al fuoco nemico.

Nel racconto eponimo, Meg, la protagonista, si trova a vivere una vita sospesa, in attesa che il marito ritorni dall’Iraq, come una Penelope che aspetta il suo Ulisse, nella cornice ovattata e impermeabile dall’esterno di Fort Hood, una base militare anch’essa sospesa nel mezzo di un Texas desertico fatto di mall, paesini e strade arroventate dal sole che portano sempre in posti più desiderabili (non ci vuole poi molto). La base militare dispone di ogni comfort per le mogli costrette a vivere nell’ansia che arrivino notizie dal fronte, in uno stato di perenne attesa e rimpianto di una vita precedente – idealizzata e costantemente riscritta – e di una futuribile in cui non si concedono di sperare. Si riuniscono in quei simulacri di famiglia chiamati «gruppi di supporto» (gli Frg), in cui le altre mogli si prendono cura dei membri più vulnerabili tra pettegolezzi e biscottini. Pettegolezzi che hanno per centro Natalya Torres, la moglie serba del soldato Torres, una stangona eccentrica che ha il torto di essere la donna per cui Torres ha perso la testa quando era di stanza in Kosovo, divorziando così dalla prima moglie rimasta a casa. Sarebbe potuto succedere anche ai loro uomini e chissà che in questo momento a Baghdad non stia proprio succedendo. Meg, invece, ne resta ammaliata e si ritrova a spiarla e a osservarla vivendo la propria vita attraverso la sua.

L’adulterio è ragionevolmente uno dei temi più ricorrenti della raccolta: in un racconto un soldato dell’intelligence di ritorno cerca di smascherare la moglie cogliendola in flagrante nascondendosi nella cantina di casa e adottando tutte le procedure apprese sul campo; in un altro, una moglie rimasta a Fort Hood becca un’e-mail inequivocabile di una soldatessa nella casella postale del marito dispiegato in Iraq e fa di tutto per ignorarla.

Camp Liberty, poi, è una storia d’amore impossibile tra un sergente maggiore e l’interprete irachena: va purtroppo, prevedibilmente, a finire nel peggiore dei modi possibili. Per i ribelli gli interpreti sono colpevoli di essere al soldo degli americani ed esposti quindi a ogni sorta di rappresaglia, oltre alla minacce e al pericolo ci sono sottoposti quotidianamente accompagnando i militari nelle loro missioni. Doppiogiochisti, rapper sprezzanti con indosso una divisa e suq falcidiati, quarantotto gradi di giorno, quattro di notte, sveglia all’alba: questo è l’Iraq di Daniel Mogeson, per i suoi uomini «Moge», un ex bancario, uno dei tanti americani ingenui che dopo l’Undici settembre ha gettato «alle ortiche una stabile, normale vita americana fatta di libertà e denaro, perché infiammato dalle bandiere al vento e dal lessico vago di una generazione più vecchia: dovere, onore, patria».

Una volta che ci si è infilati di testa nell’inferno di sabbia iracheno, tornare a casa sani e salvi è tutto ciò che conta, ma quando arriva il fatidico momento, anche solo le luci troppo forti di un supermercato e la scelta dei cereali da comprare possono far saltare i nervi in un nonnulla. Ma l’Iraq è un paese fatto anche dalle sue donne, come l’interprete Raneen: «Nessuno fa caso alle donne in questo paese, e dunque nessuno nota quante cose le donne notano». Non che sia stato sempre così: prima del 1998, anno della svolta religiosa del fino ad allora laico Ba’th il partito guidato da Saddam Hussein al potere dal 1968 in Iraq, le donne erano state relativamente libere: studiavano, lavoravano (erano il 40% della forza lavoro del paese), non dovevano indossare il velo per forza, partecipavano alla vita politica.

Lo sguardo dell’autrice si appunta sulle famiglie isolate all’interno del forte, che fanno del loro meglio per mantenersi integre a dispetto di tutte le forze che sembrano trascinarle sull’orlo della disperazione. Sono fotografie di una vita minuta che però si svolge in un posto assolutamente inaccessibile, catturate prima, dopo e durante il dispiegamento, in cui anche un atto innocuo come prendere un caffè non cela l’onnipresenza della mancanza o della possibilità della mancanza. Una lontananza presente o futura che peraltro è foriera di una crisi e di un dolore appena dietro l’angolo e minaccia di continuo le esistenze trincerate di Fort Hood, una specie di cordone sanitario frapposto tra la follia della guerra e la presunta sanità di una quotidianità simulata, come se si fosse all’interno di una di quelle palle di vetro con la neve da souvenir.

Le donne come i loro uomini in divisa esercitano un controllo feroce e vano su ciò che è a loro disposizione, sul perimetro fisico e mentale delle loro esistenze; un controllo che per quanto maniacalmente si sforzino di avere è sempre in pericolo e sul punto di collassare. Nel frattempo vivono vite cristallizzate, in perenne tensione, con un orecchio vigile alle notizie che potrebbero mandarle definitivamente in frantumi: il ragazzo che hanno sposato potrebbe ritornare zoppo, traumatizzato a vita oppure, nella peggiore delle ipotesi, avvolto in una bandiera con ogni onore.

10. Sinan Antoon, The Corpse Washer, Yale University Press 2013

Chiosando, anche per avere una visione meno americanocentrica, sarebbe il caso che qualcuno si decidesse a tradurre il secondo romanzo di Sinan Antoon (il primo, Rapsodia irachena, era uscito per Feltrinelli nel 2010), il quale ha per protagonista Jawad, uno sciita iracheno discendente di una famiglia di becchini, che per lavoro lavano i cadaveri e li avvolgono in sudari, e che si ritrova, suo malgrado, ad attraversare tutte le vicissitudini che hanno segnato il suo disgraziato paese, compresa l’ultima guerra e l’improvvisa e improvvida sovrabbondanza di cadaveri. Jawad non aveva in animo di intraprendere il mestiere dei padri e anzi aveva ambizioni da scultore, drammaticamente affondate nel naufragio della Storia.

Sinan Antoon scrive per il Guardian, il New York Times, The Nation. È, insomma, un intellettuale di primo piano nonché un poeta e un romanziere tradotto e acclamato, non solo nel mondo arabo. Che il suo secondo e il suo terzo romanzo, Ya Mariam, siano rimasti non tradotti è un brutto segnale per l’editoria italiana, per solito attenta anche alle letterature meno battute.

Ringraziamenti a Giacomo Longhi, Debora Omassi e Roberto Serrai per il confronto e le idee senza le quali questo articolo non sarebbe stato possibile.

13 Comments