Sul contesto: qui e ora

La scrittura non si insegna, breve saggio letterario uscito a giugno per minimum fax, è già celebrato come uno dei testi più apprezzati (e venduti) nel suo genere. Il titolo in apparenza provocatorio, in primo luogo perché il suo autore è il docente di diversi corsi di scrittura creativa, non viene contraddetto dai contenuti: Santoni si allontana dalla classica manualistica per aspiranti scrittori, quella che alterna massime abusate della scuola americana a principi di sceneggiatura volti a trasformare chi legge in un copywriter tutto trama e niente lingua, e decide, invece, di insegnare non a scrivere, ma a «pensare come uno scrittore».

Questo stato mentale sarebbe raggiunto attraverso un percorso a tappe che parte dai prerequisiti fondamentali per costruire la propria sensibilità letteraria – «sensibilità» intesa in un’accezione fisiologica: la capacità di percepire e distinguere le caratteristiche e soprattutto le possibilità di un testo – fino a raggiungere la consapevolezza necessaria a capire dove e come esordire (o ancora meglio: dove e come non farlo). Il primo passo è, ovviamente, leggere i libri giusti, motivo per cui il pamphlet si apre con una lista di letture suggerite, composta non dai testi che Santoni ritiene «perfetti» ma da quelli che secondo lui sono maggiormente in grado di garantire al lettore «un’adeguata apertura degli alveoli»; il valore pedagogico della dieta consigliata non sta tanto nella scelta dei titoli (che sono tutti giganti incontestabili ma che potevano – e possono, per ammissione dell’autore stesso – essere altri), quanto nel coraggio e soprattutto nella spietatezza con cui viene detto all’aspirante scrittore che se non è disposto, anzi, se non accoglie con gioia l’idea di leggere l’Ulisse e La ricerca del tempo perduto, allora può rinunciare al suo sogno. Principio che diventa ancora più valido se si pensa che in Italia si legge poco e si scrive (e pubblica) troppo: La scrittura non si insegna bastona il discepolo per testarne la determinazione, ma anche per scremare devoti e volenterosi da pigri e mitomani.

L’efficacia di un libro del genere non può prescindere dalla credibilità del suo autore: quando svela segreti, pretende impegno costante o istituisce canoni dichiaratamente soggettivi, Santoni si esprime con la sicurezza di un maestro severo, tra Miyagi e Yoda, e sarebbe difficile prenderlo sul serio se non fosse già in qualche misura asceso – volontariamente o meno, non importa – al ruolo di guru. È un aspetto, questo, che sarebbe giusto tenere fuori dall’analisi critica di qualsiasi libro, per valutare il testo e non la persona che c’è dietro, con l’eccezione, però, di opere come La scrittura non si insegna, un saggio in cui Santoni mette su carta il metodo sviluppato attraverso anni di insegnamento e che trae il suo valore anche dall’autorevolezza di chi lo ha scritto.

Vanni Santoni è l’autore di otto romanzi e di una selezione di epigrammi, ha progettato e curato, insieme a Gregorio Magini, la stesura del romanzo storico In territorio nemico (del collettivo Scrittura Industriale Collettiva), dirige la collana di narrativa italiana «Romanzi» di Tunué ed è fra i coordinatori della Classifica di qualità dell’Indiscreto. Un merito meno esplicito ma altrettanto importante è quello di aver saputo creare, negli anni, uno spazio virtuale destinato al discorso letterario; in un paese che ha un evidente problema di scarsità di lettori, la capacità di impostare una discussione su Facebook che riguardi, per esempio, il canone dei romanzi italiani usciti negli ultimi vent’anni non è cosa da poco. E non si tratta solo di attirare il pubblico: ci sono autori ben più noti e molto più seguiti di Santoni che però non riconoscono il potenziale dei social media e li prendono come un gioco di pura autoaffermazione, finendo spesso per inserirsi in un quadro patetico di vecchi maschi in declino che fanno a gara a chi piscia più lontano (esempio più recente, ma ce ne sarebbero molti altri, l’autore finalista allo Strega che qualche settimana fa ha elemosinato follower su Twitter con la scusa di una scommessa con un amico, per poi gridare all’esperimento sociale). Senza nasconderne i limiti di spazio e di contenuto, comprendere i meccanismi delle (relativamente) nuove piattaforme è un passo fondamentale per amplificare la portata di un argomento – la letteratura – sempre più ridimensionato. In Italia sono pochissimi gli scrittori di successo in grado di confrontarsi con i social senza risultare imbarazzanti, e Santoni è fra questi.

Sulla struttura: elenco, diamante e nastro

Il primo libro di Vanni Santoni è in realtà una porzione di un progetto molto più grande: se l’ultima edizione di Personaggi precari, uscita per Voland nel 2017, contiene qualche centinaio di epigrammi, le micronarrazioni che compongono il corpus originale del progetto ammontano a più di settemila. Pubblicata per la prima volta da RGB nel 2007, questa raccolta è solo una selezione da un grande numero di testi che hanno viaggiato tra blog, riviste e case editrici. Ognuno di questi brevissimi componimenti presenta un «personaggio precario», ma la precarietà qui è intesa come condizione di esistenza e non nel senso più limitato, economico, legato al posto di lavoro; i personaggi di Santoni sono precari perché privi di un contesto, di una trama in cui avere un ruolo. Citando dall’introduzione dell’autore:

«I personaggi offerti da Personaggi precari sono disposti ad apparire indifferentemente in commedie, racconti, cortometraggi e lungometraggi, giochi di ruolo, serial tv, atti teatrali tradizionali e sperimentali, cartoni animati, romanzi, fumetti, trasmissioni radio e telefilm. I personaggi offerti da Personaggi precari sono disposti ad accettare ruoli sia primari che marginali, a tempo determinato o indeterminato, e autorizzano il datore di lavoro a disporre delle proprie prestazioni in modo assolutamente arbitrario».

Sono personaggi in cerca di una storia: precari nella sostanza perché immobili, privi della possibilità di essere narrati; precari nella forma perché isolati, privi di legami con altri individui. I testi che li presentano sono stralci di dialogo, descrizioni fisiche o, più spesso, di comportamenti che danno l’idea di un dettaglio attraverso cui ricostruire (o meglio: costruire) una persona. È un esercizio di immaginazione per il lettore e una prova di bravura per l’autore.

«Le otto della sera. Angel chiede a sé stesso cos’ha fatto di utile oggi; “mi son fatto la barba” si risponde, e ride».

Quanto possiamo presumere della vita di Angel a partire da questo resoconto? E quanto bene conosciamo Enzo, di cui ci viene detto solo:

«Parla di milioni di euro al telefono, in treno, a voce altissima».

Sono personaggi credibili ma a cui è stato volontariamente negato lo spazio in cui esistere. Il lettore sente la tentazione di cercare la prova o almeno l’impronta di una storia che vada oltre i singoli testi, vorrebbe andare a caccia di riferimenti e coincidenze come nel cimitero di Spoon River o al limite scovare i protagonisti di altri libri dello stesso autore (in genere i romanzi di Santoni fluiscono in un unico Santoniverse), e così finisce a chiedersi se fra i tre Iacopo che compaiono (quattro se si conta Jacopo) non si nasconda il Gori degli Interessi in comune (o se l’unica Nicoletta possa essere la stessa dei Fratelli Michelangelo: ipotesi ancora più improbabile, ma più coerente nelle somiglianze fra le due ragazze). È solo dopo aver abbandonato ogni aspirazione da rabdomante che si comprende il senso dell’opera: i personaggi sono isolati perché se avessero qualcuno con cui litigare, innamorarsi o combattere avrebbero un senso. Sono precari finché sono soli.

Una frammentarietà diversa e più compatta è quella che anima Gli interessi in comune, romanzo pubblicato da Feltrinelli nel 2008 e riedito da Laterza nel 2019. Stavolta una trama da seguire c’è, ed è composta dalle disavventure, sparse nell’arco di circa dieci anni, di un gruppo di ragazzi («amici» sarebbe valido solo per una parte di loro, e solo per alcuni periodi) nati e cresciuti nella provincia toscana, in Valdarno (terra d’origine dell’autore). Anche se è possibile distinguere un protagonista nella figura di Iacopo Gori, il romanzo non segue un solo personaggio ma tutto il gruppo, e anzi sembra esistere unicamente nei momenti di socialità o al limite di compresenza. La struttura asseconda questa intenzione nell’alternarsi di capitoli che raccontano giornate e nottate trascorse insieme a testi brevi che seguono i singoli ragazzi, dando un assaggio di volta in volta della vita romantica, familiare o universitaria del personaggio di turno. Mentre questi intermezzi prendono il nome dai loro giovani protagonisti (Iacopo, Paride, Sandrone, Dimpe, Malpa, Mella e così via), i capitoli che compongono la maggior parte del romanzo sembrano essere intitolati a sostanze. «Sembrano» perché dopo aver letto «Nitrito d’amminile», «Fendimetrazina», «Alcol», «Tabacco» e «Diazepam» ci troviamo di fronte al capitolo «Sesso» (e più avanti, accompagnato da Oppio e Cocaina, compare il Dolore), e a quel punto chiamarle sostanze diventa riduttivo: manca qualcosa. Ci viene il dubbio che forse l’iperonimo che stiamo cercando sia davvero «droghe» nel significato improprio e bigotto di «cose che provocano dipendenza», ma anche a ipotizzarne un’interpretazione satirica non siamo soddisfatti, perché non tutte le sostanze citate provocano dipendenza – in particolare non quella che apre e chiude il romanzo, l’unica a comparire due volte – e perché la spina dorsale della storia è qualcosa di diverso; lo sguardo del narratore è puntato in un’altra direzione.

Gli interessi in comune non si può ridurre alla definizione di «romanzo sulle droghe», non ha un’impostazione documentaristica né può essere letto come un catalogo degli stati alterati di coscienza. È un romanzo sulle esperienze, e il motivo per cui queste esperienze danno il titolo ai ventitré tasselli del libro è che l’autore vuole rappresentare la stessa cosa che attira i suoi protagonisti: Iacopo, Paride, il Mella e tutti gli altri non hanno bisogno di scappare da una quotidianità non più sopportabile o da un contesto familiare tragico, al massimo provano a movimentare una vita di provincia altrimenti noiosa, questo sì, ma non è il punto. Sono pionieri dell’esperibile, sono curiosi, sono prima e più di ogni altra cosa in cerca di un’iniziazione, di una stanza associata di volta in volta a una porta diversa, una trasformazione che è stata facile, inconsapevole e obbligata per le generazioni precedenti e che per loro sembra non arrivare mai. Vogliono un’identità più che una via di fuga (e per questo il romanzo si apre e si chiude con un tentativo di autodeterminazione), fremono, no: sbavano per una prova da superare, un rito da compiere, e li inseguono fino a realizzare che un passaggio prima o poi dev’esserci stato, perché in qualche modo nel mondo ci sono entrati, e se ne avevano sempre fatto parte ne hanno quantomeno preso coscienza insieme, attraverso le esperienze in comune, anche quelle vissute in apparente solitudine.

Se Personaggi precari è strutturato per creare tante piccole unità, per essere un elenco e non un frattale, e la sua forma è frammentata per rendere possibile l’isolamento delle sue parti, Gli interessi in comune si spezza in vari episodi, tutti distorti da una lente diversa, per ricomporsi in una storia collettiva, prismatica, che solo alla fine, quando viene osservata nella sua interezza e come un oggetto unico, rivela un romanzo di formazione.

Con Se fossi fuoco, arderei Firenze Santoni conferma una particolare attenzione per la struttura, che ancora una volta è precisa, stabile e, sotto certi aspetti, simmetrica. Il meccanismo che regola il gioco è complesso ma facile da decifrare: ambientato interamente a Firenze, il romanzo rifiuta l’idea di raccontare la storia di un solo protagonista e passa da un personaggio all’altro a ogni paragrafo, abbandonando le sorti dei singoli in favore di una rappresentazione collettiva divisa in tre lunghi piani sequenza. Scintille, Fiamme e Braci sono i titoli delle sezioni, e in ognuna di queste i protagonisti si danno il cambio sulla scena comparendo nel finale del racconto precedente. Quando un fuorisede appena trasferito incontra una studentessa americana il lettore lascia lui per seguire lei, poi si concentra su un passante che la incrocia per strada e così via fino all’ultima pagina; anche tra il testo finale di una sezione e quello iniziale della successiva il rapporto che lega i personaggi (la comparsa del brano appena concluso che diventa protagonista di quello successivo) viene mantenuto, e lo scorrere del tempo è in questo modo incontaminato dall’irregolarità dovuta al continuo cambio di prospettiva, almeno finché la struttura non si piega su se stessa come un nastro di Möbius. È dopo essere andati avanti solo per guardare all’inizio da un lato inedito che si può comprendere e accettare lo stravolgimento delle unità di tempo e di azione, entrambe piegate (ma non sacrificate) in nome del luogo, una città che «sembra ferma nei secoli, poi la lasci due anni, torni, e non c’è più una faccia nota».

Vale la pena di dire che nei primi romanzi di Vanni Santoni appare evidente una caratteristica sempre presente nella sua opera, senza eccezioni: la capacità di rappresentare in modo credibile, fedele e lucido la sua generazione (e forse anche quella successiva). Che sia perché è in grado di coglierne i riferimenti o per una particolare capacità mimetica, Santoni sa scrivere dialoghi che suonano reali e contemporanei (nel 2008 come nel 2019) e sa interpretare e restituire su carta i comportamenti e le pose di personaggi molto giovani. Il traguardo è particolarmente importante se si pensa che la scena letteraria (e non solo) odierna è piena di tentativi falliti che vanno in questa direzione. Ci provano i ventenni che buttano lì riferimenti a smartphone e cultura pop nella speranza che questi siano condizione sufficiente a renderli una novità; ci provano i boomer inconsapevolmente (?) reazionari che identificano una generazione con l’atto di stare sdraiati nel loro «assetto classico, sul divano, in mutande, davanti alla tivù accesa». Parentesi chiusa, andiamo avanti.

Sul fuoco: le casse e la stanza

Se si guarda all’intera opera di Santoni, pur rilevando una consapevolezza sempre maggiore sia sul piano linguistico che nelle scelte di trama, Gli interessi in comune spicca per una forza narrativa, intesa come calore, rabbia, vicinanza ai temi trattati e generale capacità di emozionare, che trova pari solo in altri due titoli dell’autore: Muro di casse e La stanza profonda. Per non cadere nel facile presupposto secondo cui uno scrittore più giovane e grezzo sarebbe necessariamente più coinvolto nella narrazione e di conseguenza facilitato a coinvolgere il lettore, è necessario guardare da vicino i tre testi e capire cosa li accomuna.

Muro di casse, uscito nel 2015 per Laterza nella collana «Solaris», svela il mondo dei free party. Per farlo, Santoni sceglie la forma del romanzo ibridato con la saggistica, diviso in tre sezioni – ognuna con un suo protagonista – che raccontano i tre aspetti principali del fenomeno: la prima parte, quella più propriamente narrativa, si concentra sul punto di vista sensoriale, edonistico, una lettura semplice e immediata delle feste; il centro del romanzo guarda alla cultura rave in una chiave politica, parlando delle Zone Temporaneamente Autonome (TAZ) e più in generale della letteratura che affronta l’argomento; il finale è dedicato al rave come esperienza spirituale, al senso di comunione di cui si possono indovinare le implicazioni solo dopo averne compreso gli aspetti più concreti.

La stanza profonda (Laterza, 2017, anche questo in «Solaris») riprende la forma ibrida e costruisce un romanzo in cui la crescita del protagonista va di pari passo con il racconto della diffusione del gioco di ruolo (e dei suoi derivati) in Italia. In Muro di casse la molteplicità di punti di vista restituiva il senso di un’esperienza comunitaria; il protagonista della Stanza profonda, invece, è unico quanto poco caratterizzato perché possa essere universale. L’immedesimazione è facilitata dall’uso della seconda persona, che prima ancora di rimandare ai suoi precedenti letterari è un omaggio alla seconda persona che userebbe il Master per dirti dove sei, con chi sei e cosa succede attorno a te in Dungeons&Dragons (e affini). Il motore della storia è il tentativo di trovare un gruppo di giocatori: chiunque abbia coltivato un interesse distante dall’approvazione dei coetanei ai tempi del liceo (o prima) sa cosa significhi vivere la propria passione in incognito, in equilibrio tra la necessità di nascondersi e la voglia di confrontarsi con qualcuno; qui il sentimento è amplificato dal fatto che il gioco di ruolo non è possibile senza una piccola comunità, un party con cui condividere l’esperienza, e così il protagonista della Stanza profonda può contemplarne l’idea studiando manuali e disegnando mappe, ma non può veramente giocare prima di aver messo piede fuori dal suo spazio sicuro alla ricerca di un amico – nel vero senso della parola, la madre di tutte le quest.

Free party e giochi di ruolo hanno più di una caratteristica comune. Entrambi richiedono una partecipazione collettiva, si fondano su principi non competitivi e sono stati e continuano a essere oggetto di pregiudizio a causa di una narrazione deformante. Entrambi sono stati accettati e integrati dalla società solo dopo essere stati privati di uno dei loro aspetti fondamentali. I rave sono illegali, ma sono ammessi i festival di musica elettronica; i giochi di ruolo sono guardati con sospetto e ricevono un trattamento ai limiti dell’isteria collettiva da parte dei media più diffusi, ma tutte (o quasi) le riserve spariscono nei confronti dei videogiochi che ne derivano, in particolare quando si trasformano da perdita di tempo a fonte di guadagno per giocatori professionisti. Cosa è successo, in che modo sono stati snaturati? Il consumo di sostanze psicoattive e più in generale tutta la componente edonistica delle feste sono ancora lì, inviolati. Lo stesso vale per qualsiasi impatto sulla salute mentale si possa presupporre avere a che fare con l’immersione in una realtà alternativa. L’unico elemento sacrificato, quello evidentemente inaccettabile o forse addirittura incomprensibile per il sistema che inizialmente escludeva questi fenomeni, è la non-competitività. Il problema sta tutto nell’espressione ottusa e incredula di chi ha chiesto come si vince in un gioco di ruolo e si è sentito rispondere che non si vince, perché lo scopo non è vincere ma creare una storia insieme. Il problema sta nel fatto che un prato pieno di persone che ballano smette di far paura quando lo ordini in un sistema gerarchico fatto di grandi nomi, aree di lusso e pass di vari livelli. Vogliamo dire, per quanto banale e già sentito, che il problema sta in un certo modello economico che non concepisce giochi diversi da quelli a somma zero e che si autodefinisce come unica alternativa possibile? Possiamo anche dirlo, tanto è vero.

I romanzi-saggi di Santoni, più che offrire una descrizione di fenomeni poco trattati, sono una rettifica, una pezza a coprire gli errori della percezione comune. La stanza profonda e Muro di casse prendono in esame qualcosa che pensavi di conoscere e ti dicono, ti fanno vedere che lì dentro c’è molto più pensiero e valore di quanto credessi, ti rivelano che quella che oggi è una moda o un prodotto una volta era controcultura, e come tutte le controculture è morta nel suo trionfo. E allora il mulino a vento contro cui cavalca l’autore non è la mancanza di una narrazione ma la presenza di una narrazione incompleta.

Gli interessi in comune, Muro di casse e La stanza profonda rendono giustizia al reale rappresentando fedelmente situazioni e persone che la letteratura preesistente non è stata in grado di delineare. L’autodeterminazione di cui si parlava, il rito di iniziazione tanto voluto, serve ai protagonisti degli Interessi per capire chi sono quanto al loro creatore per indicarcelo. Anche se la capacità di costruire scene credibili permane in tutta (o quasi) la sua produzione, il realismo in queste tre opere assume un ruolo diverso, prioritario. Più importante di quanto non lo sia in Personaggi precari, Se fossi fuoco, arderei Firenze o, seppure in modo implicito e molto più sottile, nei Fratelli Michelangelo. In questi ultimi casi citati il racconto è filtrato da una forma di autocoscienza della voce narrante sempre diversa ma sempre ascrivibile al gioco metaletterario, e anche e soprattutto nei fantasy Santoni osserva e in un certo senso commenta se stesso, o almeno il suo linguaggio. Lo scarto che stiamo cercando è quindi nella distanza tra l’autore e le sue storie, una distanza che per forza di cose si riduce quando il testo ha un mandato nei confronti della materia trattata, quando lo stratagemma postmoderno rischierebbe di compromettere la correzione di una falsa testimonianza. Da un punto di vista puramente emotivo, non tecnico ma di vicinanza al testo, Santoni dà il meglio di sé quando la necessità di riportare su carta un fenomeno realmente esistente lo libera dai freni di una scrittura iperconsapevole.

Sul genere: la (ri)nascita

Quasi non ci sarebbe bisogno di dirlo: uno dei generi che fanno più fatica a emanciparsi dalla propria condizione di presupposta inferiorità rispetto alla letteratura «alta» è il fantasy. Tralasciando giganti del passato come il Beowulf, l’Orlando furioso o il ciclo arturiano (quest’anno finalmente tradotto in italiano, per la prima volta in epoca moderna, da Einaudi) e valutando solamente le opere uscite nell’ultimo secolo, sono pochi gli autori degni di un certo riconoscimento critico, e il migliore fra questi domina con così tanto distacco sugli altri da proiettare un’ombra che impedisce di prenderli seriamente in considerazione. Che Tolkien sia uno scrittore talmente ingombrante da non lasciare spazio ad altri esponenti del suo genere è una teoria comprovata dalla quantità spaventosa di letteratura commerciale che non riesce a smarcarsi dal debito nei suoi confronti; eppure, è una teoria di cui è necessario dimostrare l’inesattezza.

Qualcuno ci ha provato, e in alcuni casi sembra anche esserci riuscito: Akwaeke Emezi e Marlon James, per fare due esempi che dovrebbero essere noti, hanno scritto romanzi caratterizzati da elementi fantastici che per consapevolezza stilistica e originalità dell’immaginario si liberano dello spettro di Tolkien, ed è importante sottolineare che in entrambi i casi non ci si adagia sul riferimento a un sistema mitologico diverso da quello europeo, ma si rimette in discussione l’intera concezione di cosa sia un fantasy, sperimentando tra struttura, lingua e narratori inaffidabili per ribadire che far andare avanti la letteratura fantastica significa spogliarla di una serie di elementi tolkeniani che sono finiti per diventare convenzioni del genere. L’unica caratteristica fondamentale, ci dicono, è la presenza del fantastico; tutto il resto è una scelta presa tante di quelle volte da essere diventata prima stereotipo e poi stilema.

Nel 2013 Vanni Santoni prende una strada diversa per rinnovare il genere ed esce con il primo volume di Terra ignota. Pubblicati da Mondadori, entrambi i romanzi che compongono la saga sono firmati da «Vanni Santoni HG», un omaggio a Morselli che trova giustificazione nel finale della storia e inserisce i fantasy in un canale parallelo a quello dell’opera principale dell’autore, senza però prenderne eccessivamente le distanze (Santoni non si nasconde dietro uno pseudonimo e i romanzi verranno menzionati in tutte le bandelle dei suoi libri successivi).

In Risveglio, la prima parte della saga, ritroviamo tutti gli elementi più inflazionati della letteratura fantasy: l’eroina di umili origini che non sa di essere una predestinata, la spada magica, l’aiutante, l’ordine di cavalieri malvagi, l’insegnante di magia, il grande cattivo innominabile e così via. Qui e lì c’è una rottura della tradizione: il nucleo di amici si separa prima del previsto, qualcuno scompare dalla narrazione e il tutto assume i toni di un romanzo picaresco in cui una protagonista ingenua quanto potente attraversa un regno in rovina. La lingua si discosta da quanto siamo abituati ad aspettarci da Santoni, e si fa più altisonante, con frequenti inversioni dell’aggettivo, ma anche semplice, con periodi più brevi e meno complessi, e arcaismi di facile comprensione:

«Comparve attraverso i rami degli abeti profumati e carichi di resina, scintillante l’armatura e alto l’arcione, terribile a vedersi con le corna di cervo sull’elmo e la greve lancia ritta sul fianco della sella. Era giunta all’ultima fonte; dopo di essa non vi era che il mare, e poi l’isola, dove era diretta».

La sensazione è quella di leggere una versione Young Adult dell’Orlando furioso, qualcosa di approcciabile che suona difficile senza esserlo davvero, e che però nasconde una moltitudine di riferimenti ad altre opere (letterarie e non) di varia caratura, spaziando dal pop ai classici.

Il sequel, Le figlie del rito, prende il primo volume e lo fa esplodere: aumentano i punti di vista, il campo di battaglia e la posta in gioco; il ritmo accelera, i salti temporali lo rendono sincopato; l’atmosfera si fa più cupa, più tragica e spietata; la violenza è più grafica, i duelli alla Dragonball lasciano il posto a una brutalità volutamente esagerata che sta a Game of Thrones come Bastardi senza gloria sta a Salvate il soldato Ryan. E il paragone con Tarantino è meno casuale di quanto possa sembrare.

In una conferenza del 1967 che prende il titolo di «La letteratura dell’esaurimento» – contenuta nella raccolta L’algebra e il fuoco, pubblicata da minimum fax e tradotta da Martina Testa – John Barth, esaminando il racconto «Pierre Menard, autore del Don Chisciotte» (di Borges, nella raccolta Finzioni), ci dice:

«L’idea, sostengo io, è intellettualmente seria, come lo sono le altre idee tipiche di Borges, perlopiù di natura metafisica piuttosto che estetica. Ma è importante osservare che Borges non attribuisce il Don Chisciotte a se stesso, e tantomeno lo ricompone come fa Pierre Menard; scrive invece una straordinaria opera letteraria originale, il cui implicito tema è la difficoltà, e forse la non-necessità, di scrivere opere letterarie originali. Il suo successo artistico, se preferite, sta nel fatto che egli si trova davanti un vicolo cieco, intellettualmente parlando, e riesce a usare quello stesso vicolo cieco per uscirne, realizzando un’opera del tutto nuova».

Santoni ammette la sconfitta, abbandona l’idea di scrivere un fantasy originale e trova la dignità letteraria nel pastiche. I libri che firma con HG sono un taglia e cuci di alti e bassi, un continuo omaggio a qualcos’altro nascosto in una confezione commerciale, e il rapporto tra questi romanzi e i fantasy da supermercato è lo stesso che c’è tra i film di Tarantino e i b-movie (che, sia chiaro, non c’entrano niente con il succitato Salvate il soldato Ryan). Terra ignota è brutto come Grindhouse e cafone come Kill Bill. E ha la stessa funzione di un racconto di Borges: accogliere il senso della fine, per poi superarlo.

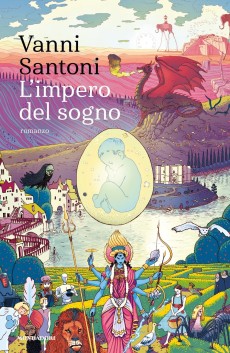

Nel 2017, a tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo volume di Terra ignota, Santoni torna a occuparsi di letteratura fantastica, stavolta scrivendo un romanzo molto più originale dei due che lo hanno preceduto. Il protagonista dell’Impero del sogno è Federico Melani, lo stesso «Mella» che compare negli Interessi in comune e nella Stanza profonda. All’inizio sembra uno spin-off degli Interessi, con il Mella che prova a dare esami all’università, cambia idea, sale sul treno per tornare a casa e si addormenta. Poi, un po’ per volta, a capitoli alternati, i suoi sogni inizialmente innocui, con strani personaggi che si riuniscono in una sorta di congresso multidimensionale, si fanno sempre più pressanti e hanno un peso sempre più grande nel romanzo così come nella sua vita, fino a straripare nel mondo fisico e reclamare la completa attenzione del ragazzo.

Quello che parte come un curioso accostamento tra racconto realistico e sequenze surreali a cavallo tra Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Ready Player One diventa una genesi di Terra ignota quando assistiamo alla formazione letteraria di una piccola creatrice di mondi, un’entità sovrannaturale che esplora la libreria del protagonista mentre questi cerca di proteggerla da orde di mostri modellati dal proprio inconscio. E così il citazionismo esasperato dei fantasy precedenti guadagna in profondità e motivo di esistere, perché sappiamo che se una spada viene fermata con i denti come in Berserk o i personaggi passano per le Città invisibili è grazie al fatto che chi ha immaginato quella terra ha letto sia Miura che Calvino e li ha addensati in un’unica storia. Si innesca un gioco al riconoscimento, un processo di svelamento delle fonti che mira alla composizione di un Silmarillion intertestuale.

L’impero del sogno rappresenta un doppio ritorno: come le avventure di Ailis e dei suoi compagni in Terra ignota vengono legate a quelle degli altri protagonisti di Santoni, così i romanzi che erano separati dal resto della sua opera trovano il loro riconoscimento in un prequel firmato non da HG ma dal semplice nome dell’autore. È la riappropriazione di un genere che passa per una cosmogonia, la fusione di tanti universi in un solo mondo.

Sullo stile: I fratelli Michelangelo

La voce! Parola che piace molto agli editor, si tende a volte a pensare che questa “voce” corrisponda allo stile. Per quanto sia possibile una parziale sovrapposizione, non è solo questo. È anche il tono, lo spirito, il nerbo. È l’originalità. Ed è il modo in cui l’autrice o l’autore sceglie di raccontare le cose.

Vanni Santoni, La scrittura non si insegna

Antonio Michelangelo ha ottenuto tutto quello che poteva volere dalla vita. È un uomo rinascimentale, che ha avuto successo economico, artistico e romantico ovunque andasse; incapace di saziare il proprio ego, è passato da una vita all’altra sempre in cerca di ulteriori conferme del proprio genio, trasformandosi di volta in volta da manager a regista, da scultore a santone, senza preoccuparsi delle conseguenze della propria incostanza. E le conseguenze sono prima di ogni altra cosa i figli, pezzetti di vite passate lasciati in giro a testimoniare la leggerezza, più che la grandezza, di un padre che, dal letto di morte o in preda a un nuovo capriccio, ha deciso di convocarli nella sua villa in Toscana.

Il passato e il tentativo di chiuderci i conti hanno un ruolo chiave nei Fratelli Michelangelo, testo pubblicato nel 2019 da Mondadori in cui l’autore, un po’ come il patriarca che ne abita le pagine, chiama a raccolta tutta la sua esperienza per fare il punto della situazione. A dodici anni di distanza dal suo esordio, Santoni scrive un romanzo che oltre a rappresentare il picco stilistico della sua carriera è anche una summa del suo lavoro, un’opera che contiene in sé tutte le declinazioni della sua scrittura e le gestisce con successo.

Anche in questo caso è evidente l’interesse per la struttura: il romanzo è diviso in quattro parti circondate da una cornice, e ognuna di queste presenta il punto di vista di uno dei figli di Antonio. Nonostante il numero di pagine dedicato a ogni protagonista sia più o meno lo stesso, la porzione di tempo inclusa in queste sezioni aumenta via via che andiamo avanti, passando dai pochi giorni descritti da Enrico, il primo ad avere il palco tutto per sé, alla vita intera di Rudra, l’ultimo di cui veniamo a sapere. Oltre a raccontare l’incontro dei fratelli nella villa toscana, la cornice è ovviamente il regno di Antonio, che sembra voler rubare la scena ai suoi figli anche in un’ottica narratologica.

Enrico, il più giovane tra i Michelangelo, si esprime in prima persona, e nelle sue parole ritroviamo lo stile «classico» di Vanni Santoni. È un pendolo che oscilla sapientemente tra un ritmo frenetico e minimalista, con frasi brevi scandite da virgole o direttamente da punti, e una lingua resa ipertrofica dalla sintassi più che dal lessico, in cui periodi lunghi e articolati vengono fatti a pezzi da incisi e relative mentre aggettivi e avverbi rimangono ben dosati perché lo spazio possa essere lasciato al verbo, all’azione, all’informazione aggiuntiva che colpisce la frase come un colpo di coda. Le descrizioni sono poche e preziose, soggette alle incursioni degli stralci di dialogo che rafforzano la presenza di toscanismi e altri innesti dal gergo di turno. Chi ha già letto Santoni qui si sente a casa, perché trova una versione più matura e affilata dello stile dei suoi primi romanzi (e che comunque compariva, a tratti, anche nei testi successivi).

Il grande passo in avanti non sta nella qualità dei momenti più istrionici, già notevoli ai tempi degli Interessi in comune, ma nella lucidità con cui Santoni modera o scatena il linguaggio, adattandolo costantemente alla scena. Se non fosse preceduto da pagine più distese e riflessive, un momento come questo non sarebbe altrettanto efficace:

«Certo, dico, mentre il China e Lupetto portano in cucina, tenendolo sotto le ascelle dato che ha le gambe ormai del tutto molli, anche il figlio del proprietario del Los Angeles, e il China sistema la stagnola sulla bocca della bottiglia, la bucherella con uno stuzzicadenti preso a colpo sicuro da sopra il mobile – a questo punto, prima che si metta ad aprir cassetti, tanto vale chiedergli cos’altro gli serva, e fornirgli anche un cucchiaio, in cui versa l’ammoniaca dal flacone e scioglie un bel po’ della coca della busta, nonché un accendino, con cui riscalda la mistura fino all’emersione di un piccolo cristallo –, accende la sigaretta, copre i buchini con un po’ di cenere, fa un altro buco sulla spalla della bottiglia dove va a infilare una banconota arrotolata…

Fate veloce, almeno.

Fra’, se faccio veloce faccio male, digrigna il China e con cura aumentata finisce di posizionare la banconota, poi mette il cristallo sul letto di cenere, lo rende incandescente con l’accendino e finalmente, in un rapido giro di bottiglia, lui, Lupetto, il muscoloso e il cadavere, subito scosso da una straordinaria corrente vitale, aspirano il fumo concentrato finché il fornelletto arriva anche a me».

Il secondo quarto del romanzo è dedicato a Louis, il primogenito dal passato criminale, e la prima volta in cui lo vediamo da protagonista sta visitando il suo socio e compagno di disavventure in una prigione indonesiana. La scena ha il sapore di un fermo immagine con la voce fuori campo che recita: «Sì, quello sono io. Vi starete chiedendo come sono finito in questa situazione…», e infatti è seguita da un lungo passo indietro per raccontare i tentativi di business internazionale, leciti e non, di Louis e del suo amico. Anche qui troviamo una prima persona, ma stavolta la scrittura è più lineare, senza comunque essere castigata, in favore di descrizioni ricche, volte a restituire gli scenari delle metropoli indiane, e della componente ironica che Louis non riesce a scollarsi di dosso e che a tratti può ricordare le presentazioni spietate dei Personaggi precari.

Ancora più spietata è la parte di Cristiana, l’artista poliedrica che più di tutti segue le orme del padre. La sua è una prima persona incasinata, analitica ma confusa, in bilico tra l’autoindulgenza da narcisista e i riflessi autosabotatori di un rodimento esistenziale, pantoclastico. Louis diverte e intenerisce perché racconta l’avventura di due inetti alla Pain & Gain che inseguono un sogno più veloce di loro; Cristiana fa ridere di pancia e in modo disperato perché dipinge un mondo, quello dell’arte contemporanea, che ama e che odia, e il suo romanzo è un nucleo caldo di frustrazione rinchiuso in una matrioska di flashback.

La pace interiore passa per il distacco, quindi è giusto che il fratello più realizzato, meditativo e sereno sia l’unico ad abbandonare la prima persona per la seconda: la vita di Rudra ci arriva attraverso un Tu lento, dolce, che potrebbe corrispondere a un momento di introspezione o alla voce di un genitore che dialoga col figlio da quando è ancora feto, possibilità, pensiero. Ha i suoi momenti cupi, nervosi, ma la sua storia è ovattata, priva della nube minacciosa che incombe sulle altre tre. In più di un senso, è il solo Michelangelo in grado di uccidere il padre.

Tutti i fratelli aspirano a una chiusura, un lieto fine, una chiave che possa svoltargli l’esistenza. Enrico cerca l’amore, ma non riesce a costruire storie intense come quelle vissute da Antonio; Louis vuole i soldi, e quando crollano i suoi progetti si rifugia nella speranza di un’eredità; Cristiana vuole la fama, ma non può ottenerla senza sfruttare l’ombra del padre. L’umiliazione definitiva che Antonio infligge ai suoi figli è essere riuscito a realizzare tutti i loro sogni prima e meglio di loro.

Non sorprende dunque che il suo spazio, la cornice, non sia solo suo ma di tutti, come se Antonio fosse l’unico personaggio abbastanza arrogante da guadagnarsi una terza persona onnisciente con cui presumere i pensieri dei suoi figli. I passi dedicati al patriarca sono i più colti, esplosivi e barocchi. Nei suoi sogni sentiamo l’eco dei sogni di Cărtărescu, nella sua ironia troviamo le tracce di Pynchon. Anche letterariamente, Antonio dev’essere il migliore per poter essere uno stronzo, l’avatar di una generazione che ha avuto tutto e come lo voleva. La beffa più grande? Non è lui il cattivo.

Se si accetta una concezione di antagonista secondo cui tale ruolo spetta a chi impedisce al personaggio principale di raggiungere i propri obiettivi, allora non possiamo prendercela con Antonio Michelangelo. Oltre a fornire un esempio ineguagliabile, che pesa sulle identità dei suoi figli, non fa nulla per mettere loro i bastoni fra le ruote. Fino a prova contraria, non è colpa sua se Cristiana non riesce ad avere successo, Louis passa da un lavoretto all’altro o Enrico non riesce a stabilizzare i propri sentimenti (forse questo un po’ sì: è colpa di Antonio). L’unico felice, o almeno non-infelice, è Rudra, che trova il suo scopo nell’equilibrio interiore e raggiunge una pace più profonda, perché più sincera, del padre. Forse ci riesce perché il suo percorso è solo con e contro se stesso, e a differenza dei suoi fratelli non deve confrontarsi con un contesto diverso da quello che ha accolto Antonio: società, arte ed economia si evolvono, ma la via per l’illuminazione è sempre uguale perché sempre diversa, in continuo mutamento. È il mondo ad avercela con i fratelli Michelangelo, la stessa entità che emargina i personaggi di Muro di casse e della Stanza profonda e che respinge i ragazzi degli Interessi in comune.

Potrebbe esistere un asse su cui osservare tutta l’opera di Vanni Santoni, e sarebbe incentrato sulla collettività. Da una parte una società di regole, pregiudizi, aspettative, ignoranza e cattiveria impersonale, dall’altra un legame, una versione istintiva e inevitabile dell’empatia, un senso di condivisione fisica e spirituale. Spiegherebbe perché tutti i suoi romanzi sono romanzi corali, e quando non lo sono parlano di un ragazzo che cerca un gruppo di amici con cui immaginare una realtà diversa o di una ragazza che usa la magia per coagulare con il resto del mondo e crearne uno nuovo, puro. Spiegherebbe perché l’esclusione e l’isolamento rendono precari i Personaggi e insoddisfatti i Michelangelo. Avrebbe a che fare con le strutture frammentate, con una molteplicità stilistica motivata dal contenuto e non solo dalla forma. Sarebbe un modo per dire che tutte le cose belle sono una specie di iniziazione, una porta verso qualcosa di nuovo.

________________

↔ In alto: illustrazione © Giulia Crivez. Per gentile concessione.

สล็อตสล็อต เว็บ ตรง pg slot pg slot ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมจากนักเล่นพนันทั้งโลก ด้วยประสิทธิภาพของตัวเกมที่ตามมาตรฐานตามระดับสากล ก็เลยมีความปลอดภัยสูง PG SLOT ทั้งยังในหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลของผู้รับและก็ประเด็น