«Il Seminario perpetuo» di Giorgio Manganelli,

ovverosia un’opera di Salvatore Silvano Nigro

Per i libri si possono conoscere abissi di passione, e languori sentimentali.

Esiste, esiste la concupiscenza libraria. A chi confessarla?”

Giorgio Manganelli

Ho sognato un mondo nel quale eravamo travolti da un’epidemia indomabile. Un’epidemia di concupiscenza libraria simile a quella che colpì Giorgio Manganelli. Ogni angolo di ogni casa, di ogni ufficio, di ogni negozio e di ogni edificio, ricolmo di libri consunti. Spacciatori di libri usati agli angoli delle strade più losche. Librerie come banche e musei, protette da grossi omoni fermi immobili davanti alle porte d’entrata e d’uscita. Focolai di persone riunite fameliche sui corpi di vecchi volumi ritrovati, a contendersene le pagine col sangue. Pronte a uccidere per un Ulisse. E via dicendo. Il libro che ho sulla scrivania, penso, in questo paradossale mondo onirico potrebbe fungere da guida, un’enciclopedia di bugiardini riguardanti i molti libri-farmaci a nostra disposizione. Anche di quelli più difficili da trovare, da andare a cercare nei vicoli bui, da biechi robivecchi nascosti nelle cantine. Una guida pregiata, rara ma essenziale. L’oggetto del desiderio più sfrenato di molti, una massa di lettori infetti. Il «Seminario perpetuo sulle voci delle maggiori letterature del mondo» compilato da uno dei più pervasivi scrittori dell’ombra e dell’ossessione che abbiano mai imbracciato la penna, il paziente zero: Giorgio Manganelli. L’untore.

Purtroppo, era tutto un sogno.

L’unica cosa che rimane, come una traccia di sogno, nella realtà del mondo diurno, è questo volume imponente che giace accanto alle mie mani operose sulla tastiera. Concupiscenza libraria di Giorgio Manganelli, appena pubblicato da Adelphi, grazie alla sapiente curatela di Salvatore Silvano Nigro.

«È naturalmente ridicolo pensare di recensire» Manganelli, come ebbe a dire egli stesso a proposito di Balzac («Balzando su Balzac»). Poiché si tratta di un autore fiume. Scrittore, in molti sensi diversi: ha scritto libri che sono dispositivi letterari assurdi, impossibili da incasellare o da etichettare. Ha scritto per la radio, per il teatro, ha scritto di letteratura, di filosofia, musica, arte. E, nonostante il suo esordio sia relativamente tardivo (Hilarotragoedia fu pubblicato quando Manganelli aveva già 42 anni) la sua bibliografia è sterminata e incontenibile. La pubblicazione dei suoi libri procede, come un’onda inarrestabile, senza tener conto della sua morte, della consunzione del suo corpo d’essere umano. Basti pensare che l’anno passato, ventinove anni dopo la sua dipartita, sono stati pubblicati ben due libri a suo nome (Quarte di nobiltà, Aragno e Esiste Ascoli Piceno?, Adelphi). E non è tutto: come tutti i grandi autori (mi si passi il termine che pure Manganelli mal sopportava) la sua opera ha generato una glossa multiforme, ricchissima e senza fine. Oltre alla figlia Lietta e alla compagna, Ebe Flamini, si sono occupati della sua opera in tanti: da Marco Belpoliti ad Andrea Cortellessa, da Viola Papetti a Paola Italia; Graziella Pulce ha perfino redatto un libro che cataloga tutti i testi del nostro: Giorgio Manganelli. Bibliografia (1942-2015) (Artemide, 2016) (che andrebbe costantemente aggiornato, come spero si stia già facendo). Oltre duecento pagine di fitta elencazione.

E adesso, a trent’anni esatti dal trapasso – questo termine mi sembra più adatto a indicare la fine della sua vita –, uno dei curatori più importanti della pubblicazione postuma dei suoi testi, Salvatore Silvano Nigro, ci offre un’opera definitiva e monumentale.

Mi sembra giusto aprire qui una breve parentesi su Salvatore Silvano Nigro e sulla figura del curatore in generale: in Italia abbiamo, e abbiamo avuto, la fortuna di ospitare un gran quantitativo di studiosi, letterati, critici, in grado di compiere un prometeico lavoro di scavo archeologico nei testi degli autori del passato e soprattutto una perpetua operazione di analisi, traduzione e riconfigurazione, una “musealizzazione” che possa fornire al lettore la presentazione adeguata, essenziale per la comprensione e la rilettura delle opere delle letterature di ogni tempo e luogo. Angelo Maria Ripellino, Angelo Morino, Francesco Matteo Cataluccio, Claudio Rugafiori, Andrea Rigoni e tanti altri, una genia di cui Silvano Nigro è esponente illuminato, encomiabile e instancabile. Dalla curatela dei Promessi sposi alle opere di Sciascia, Soldati, Butitta, Camilleri. Una vita dedicata ai libri, al fianco degli editori che hanno saputo dargliene l’agio e la possibilità.

«Concupiscenza libraria è un libro strutturato che nella sua trama racconta la libertà fantasiosa, e l’ingegnosità di far giornalismo culturale come operazione intrinseca alla letteratura; e dà, così, forma ordinata a una “dolce demenza libraria” (da “Francoforte, harem dei libri”, in Il rumore sottile della prosa): alla librofilia, e alla “sensualità dell’intelligenza”, di un divoratore di opere non solo di letteratura» ci dice il curatore al termine di questo libro. Un libro che racconta Giorgio Manganelli attraverso i suoi stessi testi. Un ritratto di Giorgio Manganelli, composto egregiamente dalle mani esperte di Salvatore Silvano Nigro.

«Una “antologia personale” è un autoritratto; è anche il modo in cui uno scrittore legge se stesso, e l’idea interpretativa, vista dall’interno, di un destino» scriveva Manganelli a proposito di Voce dietro la scena di un altro grande letterato italiano: Mario Praz. E Giorgio Manganelli fu uno che si antologizzò diverse volte: dalla famosa Antologia privata (Rizzoli, 1989; Quodlibet, 2015), alle raccolte critiche, La letteratura come menzogna (Feltrinelli, 1967; Adelphi, 1987), Laboriose inezie (Garzanti, 1986), Salons (Franco Maria Ricci, 1987; Adelphi, 2000), Improvvisi per macchina da scrivere Leonardo, 1989; Adelphi, 2003), fino alla postuma – curata, poi, da Paola Italia – Il rumore sottile della prosa (Adelphi, 1994) a cui aveva lavorato lo stesso Manganelli, negli ultimi anni, assieme a Ebe Flamini. Altre antologie-ritratti hanno continuato ad essere consegnate a noi dai diversi curatori, negli anni, attingendo al «tonnellaggio di carta» e di testi che ci ha lasciato questo autore prolifico, balzacchiano, pingue e per niente antropomorfo (parafrasando la definizione, di un amico, che lo divertiva molto). Lettere, lettere editoriali, romanzi interi, appunti, saggi, recensioni, testi per la radio e teatrali, è stato raccontato dagli amici, citato e antologizzato in ogni dove, eppure, c’è ancora bisogno di Manganelli, o forse è solo un male che va espandendosi a macchia d’olio, o meglio: d’inchiostro.

Concupiscenza libraria (il primo di due volumi in progetto – come possiamo leggere nelle note che seguono i testi) è una galleria ragionata degli interessi librari di Manganelli. D’altronde «un elenco di libri che sia assolutamente necessario aver letti e senza i quali non si dà salute né cultura, non esiste» suggerisce lui stesso a proposito di Una biblioteca della letteratura universale (Adelphi, 1979) di Herman Hesse. Tuttavia, questo libro può darci un’idea, una direzione, verso la quale Manganelli muoveva la sua bramosia. Sarebbe più giusto dire che può darci delle direzioni, visto che Manganelli esplorava tutto con la stessa lascivia, divorava i libri con una fame insaziabile e senza regole, maniacale e sfrenata.

Nella quarta di copertina che avrebbe dovuto accompagnare i due volumi Laboriose inezie e Oggidiani (in cui aveva raccolto, assieme a Ebe Flamini, le sue recensioni e di cui uscì solo il primo volume, nei «Saggi blu» di Garzanti, nel 1986) scrive che «se la letteratura è un sogno caotico e sfrenato» allora «il recensore» sarà «il parassita, nobile, arcaica, odiosa e petulante figura che appartiene alle più antiche tradizioni dell’urbanistica della suburra letteraria». «Il buffone del buffone» che ritroveremo più avanti. Il recensore è il folle untore, colui che contagia e sopravvive, come un parassita, cercando di infettare gli altri con «un impasto di smorfie, di fraintendimenti, parole storpiate, echi equivoci, rumori sconci, lazzi pensosi e concetti sbracati». E, in fondo, cosa possiamo «chiedere di più pertinente a un discorso letterario, ornata, splendida orazione funebre in onore dell’unico eroe attendibile, l’eroe negativo?». Niente altro.

«Manganelli com’è?» si chiede Silvano Nigro (citando Vittorio Sereni che si rivolge ad Attilio Bertolucci proponendolo per le pagine riguardanti la letteratura inglese della «Rassegna d’Italia»). Qui cercherò di rispondere alla sua domanda storpiandola leggermente: Manganelli cos’è? Poiché mi sembra che da parassita sia diventato il morbo stesso. Da autore sia diventato letteratura. Da soggetto a iperoggetto. Più che di Manganelli dovremmo parlare di manganellismo. Ecco, se ci fosse un manganellismo, Concupiscenza libraria sarebbe la summa massima dei suoi manifesti programmatici, che vanno da La letteratura come menzogna a Il rumore sottile della prosa, e costituirebbe finalmente una guida, una mappa astrale, una carta geografica dell’universo-Manganelli, ossia «un sogno caotico e sfrenato» nel quale per muoverci senza correre rischi, per curare la malattia – ammesso che si possa o si voglia guarire – serve una medicina e un medico che ce la somministri. Adesso, pur «indulgenti, preoccupati, gettate il vostro obolo al furbo parassita» e iniziamo il nostro breve viaggio in Manganelli.

Manganelli cos’è?

In tanti hanno raccontato Giorgio Manganelli, eppure sono presuntuosamente convinto che sia stato un altro grande parassita della letteratura italiana, amico di Manganelli dai tempi d’oro di Garzanti, quando lavorarono insieme, un tale Pietro Citati, ad averlo saputo ritrarre in pochissime pagine, tratteggiandone tutte le caratteristiche fondamentali con rara intensità e con una sensibile, amicale e intima profondità. Nella colossale antologia La malattia dell’infinito (Mondadori, 2008) Citati dedica a Manganelli due brani: un ritratto e un «ricordo di amici» (nel quale lo pone insieme a Italo Calvino). Le poche sfocate immagini che riesce a dipingere Pietro Citati ci danno esattamente la dimensione di Manganelli, la sua caratura. (Per chi voglia davvero tentare una comprensione quanto più profonda possibile del manganellismo, questo è sicuramente il testo dal quale iniziare la ricerca).

Nel «ricordo di amici» che Citati dedica all’amico Giorgio, vediamo Manganelli – semplicemente «un professore più intelligente degli altri» – consegnare, all’amico e collega Pietro, il suo primo libro, Hilarotragoedia, «scusandosi e vergognandosi per un atto così insensato» e pronunciando sommessamente, come un’ammissione di colpa: «Sì, l’ho proprio scritto io».

«Un libro bellissimo» scriverà poi l’amico.

Cosa era successo all’«onesto professore», come era diventato «uno scrittore genio»? Aveva conosciuto il grande psicanalista Ernst Bernhard (a cui pure dedica delle pagine che troviamo in Concupiscenza libraria) e «l’analisi aveva risvegliato, in lui, lo scrittore nascosto; la letteratura l’aveva salvato dalla disperazione» confesserà qualche anno dopo a Pietro Citati.

La letteratura era tutto per Manganelli, leggere era una necessità vitale, una questione di vita o di morte, un’ossessione. Ed è proprio nelle pagine dedicate a Pietro Citati, contenute in Concupiscenza libraria, che troviamo alcune delle sue idee più forti riguardo al lettore, il lettore che io credo fosse e che era sempre teso a diventare. «Citati è un letterato, un lettore di libri, un commentatore» – esattamente come lo era anche Manganelli – «ma la domanda che si pone è, appunto, che mai sia la letteratura; e poi, in che modo la si possa adoperare – non già “a che serve” –, infine quale misteriosa ed eccitante esperienza sia un commento». Risponde, Manganelli, con quella sua cifra pedante e ambigua: «La letteratura può ridere, essere leggera e felice, ma la sua essenza resta l’ombra», senza alcun dubbio. E, in particolare a proposito del critico, del «lettore professionale», del lettore che era Pietro Citati e che volle essere lo stesso Manganelli, scrive: «nelle mani del commentatore, le parole non si restringono ad un solo, certificato, senso: il testo non si riduce ad un esiguo luogo di certi confini, ma esplode, si fa polimorfo e infinito, come il Talmud nelle mani dei talmudisti, e il Corano affidato alla mirabile fantasia combinatoria, all’orecchio infinitamente sonoro dei commentatori. La lettura, il commento estendono il testo all’infinito, o piuttosto ne celebrano la naturale infinità, la ambiguità, il parlare per molte lingue. Il commentatore illumina, ironicamente, le tenebre, non perché esse scompaiano, ma perché si svelino totalmente per quel che sono, stupore ed orrore».

L’ossessione o il formalismo

«Da molto, non abitava tra noi uno scrittore posseduto da così violente ossessioni, da così tremende disperazioni, da così disumani furori: uno scrittore che vive continuamente sull’orlo dell’autodistruzione» (Pietro Citati, La malattia dell’infinito). Molti tendono a etichettare Manganelli come manierista, formalista. Del resto, alimentò lui stesso questa falsa lettura. Cionondimeno, non possiamo accettare di ridurre un’opera così complessa e articolata a una tale becera definizione. Il formalismo di Giorgio Manganelli è pura ossessione, è una mania, una compulsione irrefrenabile nei confronti della parola; esattamente come Balzac, le cui abitudini di lavoro hanno del leggendario. L’ossessione diventa la sua cifra a tutti i livelli, quando, grazie anche alla psicanalisi, riesce a far confluire la sua angoscia nella letteratura, nell’atto di leggere e di scrivere. «Giorgio Manganelli era un uomo molto angosciato. Era anche un uomo coltissimo; e lì, all’intersezione di quell’angoscia e di quella cultura, nasce la sua maniera» ci dice benissimo Michele Mari in un’altra antologia esemplare che ha come perno proprio “l’ossessione”: I demoni e la pasta sfoglia (Quiritta, 2004; ed. accresciuta, Cavallo di Ferro, 2010; III ed. aumentata, Il Saggiatore, 2017). Per un ossessivo di tal foggia, quale era Manganelli, tutto è letteratura, «la letteratura è onnivora; trasforma tutto in se stessa». Ed è così che si sviluppa «l’ingegnosità di far giornalismo culturale come operazione intrinseca alla letteratura». In questo modo Concupiscenza libraria diviene libro essenziale del manganellismo. Se Manganelli fosse Buddha, Concupiscenza libraria sarebbe uno dei più importanti ed essenziali canoni buddhisti, redatto da uno dei grandi maestri della contemporaneità. Non c’è nessuno dei testi manganelliani che stia al di fuori della sua letteratura. Ogni pezzo, ogni recensione, ogni romanzo, ogni gioco, è tutto legato in una singola grande opera, una letteratura intera, un discorso inscindibile, un corpus unico fatto di rimandi, specchi e giochi d’ombre.

In molti sarebbero curiosi di capire, di chiedere cosa angosciasse così profondamente Manganelli. Ci provarono in tanti (possiamo averne un’idea dalle interviste raccolte da Roberto Deidier in La penombra mentale, Editori riuniti, 2001) e nessuno ci riuscì mai, credo. Del resto, è poi tanto importante avere una spiegazione logica? O si tratta piuttosto di un puro feticismo pettegolo da portinai della letteratura?

Trovo che una risposta – o piuttosto l’ombra di una possibile risposta – alla domanda: “cosa mai angosciava Giorgio Manganelli?” si possa trovare solo, forse, in alcune delle più disperate pagine di Cioran, nei suoi aforismi strazianti; come per esempio in quell’apoftègma, illuminante – che lo stesso Manganelli riporta in un articolo dedicato a una raccolta einaudiana di racconti di fantascienza curata da Sergio Solmi (Il giardino del tempo. Il terzo libro della fantascienza): «l’euforia dell’inferno», di questo era forse affetto Manganelli. Oppure, ancora, detto con Citati: aveva anch’egli «la malattia dell’infinito». Una euforia sconfinata verso quanto non esiste e soprattutto una irrefrenabile bramosia dell’ombra generata dall’inesistente, dall’infernale, da ciò che è senza forma, dall’assenza feconda implicita nell’informe.

La metafisica dell’informe

«Tra gli scrittori italiani di oggi, Manganelli è l’unico che possieda una vocazione metafisica; e conosca la sede dell’Essere, il luogo dove abita Dio, le caverne dove le Madri generano instancabilmente le Forme. Ma ha voltato le spalle a Platone. L’Essere non emana più luce, Dio è morto e getta la sua ombra sull’universo che egli trae dal suo specchio» (Pietro Citati, ibid.). Citati riesce qui, con accurata semplicità, a rendere palese la complessità metafisica di Manganelli. La profondità del pensiero che si svolge nella sua maniera sregolata. «Invece delle Forme, Manganelli coltiva l’Informe» aggiunge Citati. Manganelli predilige la stortura, l’ombra, la perfezione dell’imperfezione. «Il suo mondo era compenetrato, consustanziato soltanto di notte: come un albero è fatto di legno e una montagna di pietra».

E questo genera un paradosso. Come i filosofi presocratici, Manganelli sta nel paradosso, dà origine egli stesso al paradosso e lo percorre in lungo e in largo. Ossessivamente. Mette insieme maniera e pensiero. Metafisica e Retorica. «Qualcuno dirà: come è possibile? Metafisica e Retorica non sono mortali nemiche? Forse lo sono state. Tutta l’opera di Manganelli dimostra come esse possano contrarre una sinistra alleanza» (Pietro Citati, ibid.), generando un paradosso, una cosa impossibile e forse dannosa. Di sicuro contagiosa, virulenta.

Giorgio Manganelli da scrittore d’avanguardia, da formalista, con una lingua limite, ricchissima, sfarzosa e complessa, diventa filosofo. Metafisico come Borges o Beckett.

Lo lascia intuire il suo commento a Stanze di Giorgio Agamben (che troviamo in Concupiscenza libraria). Con perizia da filosofo Manganelli riprende Agamben per esprimere il suo pensiero: «il fatto che la fenice non esiste, la rende immortale, esattamente come il suo mito aveva garantito». Esattamente come il Saussure raccontato da Agamben, deve «“diventare filosofo” per amore del linguaggio».

Questo concetto, ovvero il modo in cui, paradossalmente, Manganelli riesce a mettere insieme Metafisica e Retorica, risulta chiarissimo nelle pagine di Concupiscenza libraria che riguardano Eureka, dell’amato Edgar Allan Poe, di cui tradusse tutti i Racconti nel 1983. Un libro sinistro, molto ambiguo, paradossale. «Il tentativo di Poe era stupendo ma stravagante, come l’alchimia o la necromanzia», egli pretendeva di scrivere un libro che dicesse tutta la Verità su ogni cosa.

Noi, esseri umani, abbiamo il linguaggio; possiamo parlarlo in modo «coerente», «simmetrico»; in definitiva, il linguaggio è un deposito di incantesimi, di interventi oracolari, di invenzioni dell’immaginazione. I suoi interventi sono arbitrari e non tanto accertano la «verità» quanto sono la verità, secondo la formula di Poe. Naturalmente le formule sono arbitrarie, come è arbitrario un verso, un racconto; come siamo arbitrari noi stessi, in quanto smentita al necessario, inattaccabile nulla.

(da «Così Edgar Poe spiega l’universo»)

La via del fool

«Fugge il punto metafisico attraverso la buffoneria del clown che si fa beffe della morte di Dio, o attraverso un virtuosismo dialettico da esperto sofista» (Pietro Citati, ibid.). Nella sofisticata prosa manganelliana c’è una certa ironia. Una spiccata ironia, un senso del gioco e del divertimento che lascia stupefatti. Poiché siamo di fronte a un altro paradosso: il buffone angosciato. Un paradosso che conosciamo bene a causa di Amleto. Oppure tramite un altro «buffone e fool, platonico popolatore del nulla, Lautréamont [che] trova tutto ciò orribilmente, irreparabilmente divertente: bello “come il tremito delle mani dell’alcoolizzato”» (da «Si spense a 24 anni lasciando un capolavoro»). Lautréamont: un fool come ne troveremo tanti nelle pagine di Concupiscenza libraria. Fratelli gemelli con cui giocare in un labirinto di specchi. Stemmi, simboli di un’idea, di un’attitudine.

«Se Borges sapeva di non poter inseguire la verità altrimenti che nel Libro, Manganelli preferisce cercarla nel modo libresco: questo sublime-spregevole modo, per lui, di essere fool». (Michele Mari, I demoni e la pasta sfoglia). In fondo, Manganelli era una miscela di Borges e Beckett. Lo abitava una moltitudine di spettri, come i già citati Poe e Lautréamont, e Cioran, con quella sua ironia crudele.

«Le angosce crebbero, nell’ultimo anno della sua vita, senza lasciargli quasi tregua. […] Il mondo si era ridotto ai libri, i quali soltanto avevano la forza di pacificarlo» (Pietro Citati, ibid.). Nei libri Manganelli riverserà tutta la sua angoscia. Alla maniera di un narratore metafisico, attraverso una «filosofica demenza» penetra il nostro organismo di lettori e ci infetta. Lo fa da umorista, facendoci ridere e riempiendoci la bocca e lo stomaco di succulenta maniera, di un linguaggio colto, cesellato alla perfezione, rischioso, potente e governato da una consapevolezza gaddiana ma leggermente più spregiudicata e fantasiosa nelle congetture. E soprattutto autoironica, non si prende mai sul serio, si smaschera prendendosi in giro, ogni volta, maniacalmente.

Ho spesso fantasticato, con un amico, sull’idea di organizzare delle letture ad alta voce dei testi di Cioran, per ridere. Lo stesso si potrebbe fare con Manganelli. Leggiamo quelle angosce oscure, immerse nell’ombra e nel dolore e ci viene da ridere. Ci fa ridere come Godot, come Kafka. È a questi fantasmi che bisogna riferirsi per comprendere la «filosofica demenza» manganelliana. Egli è un contrabbandiere, un clown, un farabutto. Contrabbanda, follemente, «preziosi e vietati frammenti di idee». Contrabbanda la follia metafisica, la demenza come forma di filosofia.

L’umorista deve essere frivolo, fantastico, e di specifica furbizia: quella che talora gli consente di contrabbandare preziosi e vietati frammenti di idee. Dunque è un personaggio importante, difficilmente catturabile, erede del bizzarro, grottesco fool, il buffone che saggiamente coltivava un frammento di filosofica demenza.

(da «[Contro la pornografia dei buoni sentimenti]»)

«Non era un recensore, era uno scrittore di recensioni»

«Il suo talento di critico era straordinario: nemmeno Pasolini e Calvino possedevano il suo dono di assalire un libro da tutte le parti, e poi di scendere fino al suo cuore, e di colpirci al cuore» (Pietro Citati, ibid.). Veniamo a noi: non è possibile recensire Manganelli come non è possibile analizzarne l’opera intera, nelle sue più variegate sfumature del nero. È possibile, però, recensire Concupiscenza libraria. Un volume di oltre quattrocento pagine, in cui troviamo i testi di Manganelli divisi in capitoli. Sono capitoli tematici, organizzati in base all’oggetto di analisi dei pezzi: come quelli sul gotico, sulla fantascienza o sui gialli. O ancora sul barocco, sui libri di critica o di storia. (Si veda il capitolo «Voci binarie» – dove l’accostamento strutturale di Silvano Nigro è significativo e creativo). Apre il libro una sezione sui ‘libri’, sul ‘recensire’, sulla ‘parola’ in generale. Quindi, si inizia dai classici, l’Odissea e i miti antichi, si prosegue attraverso fiabe, romanzi e libri di ogni tipo, raccolte e antologie. Fino alla «Piccola biblioteca»: una carrellata finale di recensioni che danno un piacere enorme, a leggerle. Insensato e godereccio, dionisiaco.

Inoltre, ci sono due cose molto interessanti e utili da sapere: molti dei libri che recensì Manganelli sono in ristampa in questi ultimi anni (vd. Piero Camporesi, Silvina Ocampo, E.T.A. Hoffmann o l’indimenticabile Igino Ugo Tarchetti). Possedere Concupiscenza libraria è quindi un magnifico modo per avere a portata di mano un recensore di altissimo livello – cosa molto rara nel momento storico in cui viviamo – che ha scritto ottime recensioni anche sui libri che troviamo oggi esposti, tra le novità, all’interno delle nostre librerie. Inoltre, l’altro valore di queste recensioni è che «Manganelli, collaboratore di quotidiani e di riviste di cultura, non era [solo] un recensore. Era uno scrittore di recensioni» suggerisce Silvano Nigro, «era “buon lettore”, in quanto scrittore di recensioni che, onestamente e orgogliosamente faziose, partecipavano della sua strategia letteraria». E lo dice Manganelli stesso: «la critica non ha un compito vicario rispetto alla letteratura così detta creativa, ma […] è essa stessa creativa» (Il rumore sottile della prosa).

Siamo a pagina trecentottant’otto quando termina la ‘parte’ di Manganelli e inizia la ‘parte’ del curatore-autore di questo libro. Prima, con una nota che precede le referenze del testo e spiega un po’ la genesi e l’idea del progetto di Concupiscenza libraria. Poi, il libro termina con un densissimo saggio: «Breve storia di uno scrittore di recensioni», raro testo di analisi che riesce, attraverso la lezione manganelliana a raccontare il senso della critica in generale, fatta alla maniera di Manganelli, all’interno della complessa e abnorme operazione letteraria che aveva eroicamente costruito.

«Il recensore ha natura librofila» e «delle sue recensioni ha fatto un seminario perpetuo sulle voci delle maggiori letterature del mondo». Inoltre, lo scrittore ha un temperamento, una vocazione, «Manganelli si avvale di una platea di carta stampata, grande quanto l’insieme dei giornali e delle riviste cui collabora. Ha temperamento di scrittore. Tende a fare “colloquio” e movimentato racconto, impegnandosi in un intreccio congeniale agli umori del libro recensito». Questo connubio genera dei testi meravigliosi e altamente metanarrativi, anche. Basti leggere la recensione di Edmund Wilson («Il terrorista elegante») o de La scuola della signora Leicester («Dieci piccole inglesine»), nella quale semplicemente trascrive al principio l’intero incipit di uno dei racconti. E poi commenta: «Quando ho letto questo attacco di racconto, ho provato qualcosa di simile a quel che debbono sperimentare i cani da caccia quando sentono la traccia di una selvaggina pregiata e importante». Oppure, ancora, in una delle recensioni dedicate ai libri di fantascienza («Però è una delizia il fantapessimismo») scrive: «leggo un titolo a più colonne su un quotidiano: Ha ragione la fantascienza. Vivaddio, è una soddisfazione per chi è dei non pochi che l’hanno sempre creduto». E mi sembra quanto mai attuale – tanto che farebbe sbiancare qualche contemporaneo, per la necessaria rivelazione di anacronismo o comunque di “leggero” ritardo – quando scrive: «Questa è la nostra letteratura profetica: ci parla di un’apocalisse da cui sono assenti tutti gli dèi consolatori, e nella quale risuonano solo le trombe degli angeli della distruzione». Stiamo attenti a notare che le pagine sulla fantascienza sono tra le più significative. Soprattutto quando parla di Sergio Solmi e della sua assenza-presenza (morì prima di poter scrivere l’introduzione alla raccolta di racconti fantascientifici da lui curata: Il giardino del tempo) ed è nella sezione sulla fantascienza che cita Cioran ed è lì che troviamo l’amato Poe, per fare degli esempi. Tutto il libro, comunque, è disseminato di piccole e violente illuminazioni, espresse in forma di racconto o attraversate da una speculazione retorica e metafisica insieme.

Se fossi capace di scrivere un racconto e volessi un personaggio come Oliver Sacks, metterei le cose in questo modo: il signor Sacks ha avuto una serie imponente di vite anteriori, nelle quali, sotto apparenze diverse, ha sempre fatto sostanzialmente lo stesso mestiere. È stato verosimilmente un pitagorico; certamente è stato un chierico minore dei misteri eleusini; intorno al secondo secolo della nostra era è stato un bizzoso teologo gnostico; mille anni dopo lo troviamo negli umbracula della scuola di Chartres, intento a mescolare i neoplatonici e Mosè; passano tre secoli, ed eccolo alchimista a Praga, e dopo due secoli ha tutta l’aria di un Rosacroce insinuato tra i giacobini. Oggi è un neurologo, oscilla tra psichiatria e letteratura, o forse è il documento più probante della loro identificazione. (da «Quel noi che sono io»)

La concupiscenza

Più di ogni cosa, tuttavia, in questo libro, vi è una malattia, un’ossessione, una passione, un amore. «È un romanzo dedicato all’amore per i libri» scrive Manganelli a proposito di Charing Cross, 84 nel pezzo «Amore in corpo 11», uno dei primi della raccolta. Potremmo dire lo stesso di Concupiscenza libraria. In un modo estremamente diverso ma che proviene dalla stessa predisposizione, dalla stessa famiglia di virus.

«Vorrei dire a tutti coloro che suppongono di essere a qualsivoglia titolo scrittori, che tali si sospettano, vagheggiano, inventano, delirano, affermano, dichiarano, o anche solo sperano senza speranza: se già non lo avete, mettetevi in casa il Vocabolario Nomenclatore di Palmiro Premoli (da «Miniera di parole divise per voci»). Oltre l’amore per i libri vi è una spropositata passione amorosa per la parola. La parola stampata. Si racconta che i volumi del Premoli fossero sempre posti sul comodino, dove Manganelli li consumava. «“Le masse”», scriveva, «non vanno nutrite con libri ottimisti e facili, per tutti, ma va per loro imbandito il banchetto totale, i cibi più ricchi, le bevande invecchiate mezzo secolo. Mi piace questa sorta di “aristocrazia popolare”, che dieci anni fa si sperò, invano, di fare apparire tra i grigi muri delle nostre università («Torre d’avorio per le masse»). Lo scriveva in occasione della pubblicazione dell’Ulisse di Joyce negli Oscar Mondadori. Voleva il «banchetto totale» per tutti ma aveva anche un estremo feticismo per l’oggettualità del libro: «Un volume sodo e tosto, cinquecento pagine» (da «Strada facendo con pallina») e altrove: «il volume è solido, tangibile, una compatta presenza fisica» (da «Il barocco sono io»). Il suo era un amore totale e assoluto: corpo e anima. Lo dimostra la grande mole di libri della sua biblioteca.

Nell’appassionata e programmatica recensione a Edmund Wilson: «l’amore per i libri parte da un innamoramento, è una passione, è una mania, è una frenesia, è una dolcezza, è uno strazio». E qui torna l’ambiguità, torna l’ombra manganelliana: una dicotomia straniante, un ossimoro che mette insieme gli opposti.

«Per un lettore accanito, lievemente maniacale, come so di essere – maniacale, come un fumatore di tre pacchetti al giorno, un bevitore di whisky all’alba –, per un lettore coatto ci sono scrittori affascinanti, prediletti, che hanno il potere di cambiargli l’umore, raddrizzargli una giornata andata storta, renderlo blandamente filantropo» (da «Nell’inferno quotidiano») scriveva all’uscita de La morte di Matusalemme di Isaac Bashevis Singer.

Torniamo al sogno da cui abbiamo iniziato questo percorso dentro Concupiscenza libraria. Ecco, nel mio sogno c’era una versione per librofili degli alcolisti anonimi e raccontavano la loro ossessione libraria seduti in cerchio su delle sedie scomode. Nelle bettole più luride si poteva studiare in santa pace l’Iliade a cura di Michele Mari o leggere una bella traduzione di O. Henry. Tutti in quarantena libraria, per due mesi. E gli ospedali, stracolmi di ossessi, non riuscivano più a contenere l’epidemia e dovevano mandare a casa i più vecchi e i più deboli, forse li troveremo a rovistare nella spazzatura in cerca di una pagina di diario sfuggita a qualcuno o di qualche libro pessimo, inutile, che non riuscirebbe a calmare nemmeno un mal di testa. Immagino un’epidemia che possa trovare in Manganelli il suo paziente zero, l’untore, il parassita.

In quel caso, ben venga l’epidemia.

Ben venga l’epidemia Manganelli.

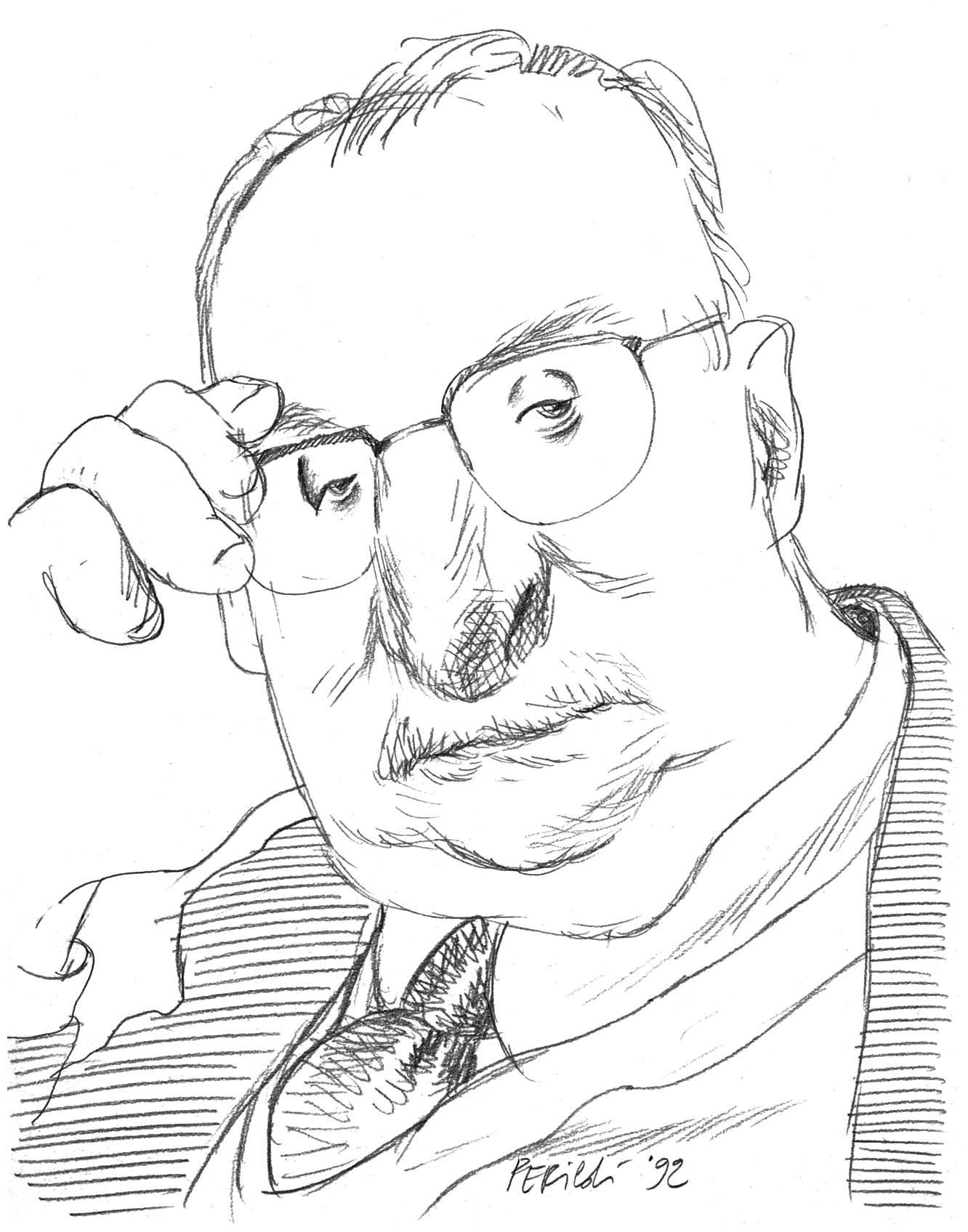

↑ Si ringraziano Tullio Pericoli e l’editore Adelphi per la gentile concessione della riproduzione delle immagini: «Giorgio Manganelli» (1990, inchiostro su carta, 35 x 28 cm) e «Giorgio Manganelli» (1992, matita, 32 x 24 cm), entrambe contenute in Tullio Pericoli, I ritratti, Adelphi, 2002.

24 Comments